Архив номеров

«Идея создания ансамбля принадлежала Вологодскому музею-заповеднику: раз инструмент есть, надо, чтобы он работал. Конечно, все колокола, на которых мы звоним, – это музейные экспонаты, предметы XVII – XIX веков. Но колокольные звоны нужны и музею, и городу – сейчас уже трудно представить без них городские культурные мероприятия».

Светлана Гришина

О вологодском ансамбле звонарей немало написано, но интерес к коллективу от этого только растет. Мы беседуем с давними участниками ансамбля, археологами Ильей Папиным и Максимом Мокрушиным.

Ансамбль был основан в 1988 году как добровольное объединение заинтересованных людей – и до сих пор успешно функционирует, хотя первоначальный состав практически полностью обновился. Чем объяснить такое «долгожительство»?

Ансамбль был основан в 1988 году как добровольное объединение заинтересованных людей – и до сих пор успешно функционирует, хотя первоначальный состав практически полностью обновился. Чем объяснить такое «долгожительство»?

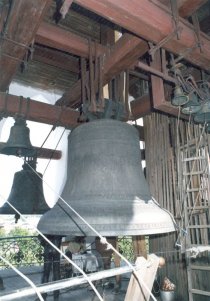

Илья Папин: Идея создания ансамбля принадлежала Вологодскому музею-заповеднику: раз инструмент есть, надо, чтобы он работал. Конечно, все колокола, на которых мы звоним, – это музейные экспонаты, предметы XVII – XIX веков. Но колокольные звоны нужны и музею, и городу – сейчас уже трудно представить без них городские культурные мероприятия. Мы звоним и во время богослужений в Софийском соборе. А вторая причина «долгожительства» ансамбля – это энтузиазм его участников, людей, которым это нравится.

Вы руководите ансамблем 10 лет, а участвуете в нем практически с момента его создания. Как вы пришли в ансамбль?

Илья Папин: Должность руководителя у нас формальна – просто я единственный, кто остался из первоначального состава. Тогда звонарей набрали из числа выпускников Вологодского музыкального училища: пришли на курс, предложили попробовать, и пять человек вызвались. Впоследствии почти все они ушли в церковь – кто дьяконом, кто священником. Мне, можно сказать, повезло – я работал в то время в музее, услышал, как звонят на колокольне, и попросил разрешения присоединиться. Мне предложили «тест»: простучали ритм и попросили повторить. Имея за плечами музыкальную школу, я, конечно, повторил, и меня взяли в ансамбль.

Илья Папин: Должность руководителя у нас формальна – просто я единственный, кто остался из первоначального состава. Тогда звонарей набрали из числа выпускников Вологодского музыкального училища: пришли на курс, предложили попробовать, и пять человек вызвались. Впоследствии почти все они ушли в церковь – кто дьяконом, кто священником. Мне, можно сказать, повезло – я работал в то время в музее, услышал, как звонят на колокольне, и попросил разрешения присоединиться. Мне предложили «тест»: простучали ритм и попросили повторить. Имея за плечами музыкальную школу, я, конечно, повторил, и меня взяли в ансамбль.

Как вы научились звонить? Обязательно ли иметь музыкальное образование для обучения искусству звонаря?

Илья Папин: Для обучения участников первого состава ансамбля приглашали звонаря Валерия Лоханского из Ленинграда, который помог сделать развеску колоколов на колокольне Софийского собора и научил ребят играть. Потом мы обучали новичков самостоятельно. Базовое музыкальное образование для этого не требуется, хотя и приветствуется – в этом случае человек осваивается быстрее. Но техника работы с колоколом несложная – нужен навык, который обретается в процессе звона, а попасть в ритм, для начала двумя-тремя колокольчиками, как правило, может любой. Первое время мы пользовались партитурами Лоханского и первого руководителя ансамбля Романа Сенникова, в которых была расписана партия каждого колокола, а сейчас чаще всего звоним без нот, импровизируем.

Илья Папин: Для обучения участников первого состава ансамбля приглашали звонаря Валерия Лоханского из Ленинграда, который помог сделать развеску колоколов на колокольне Софийского собора и научил ребят играть. Потом мы обучали новичков самостоятельно. Базовое музыкальное образование для этого не требуется, хотя и приветствуется – в этом случае человек осваивается быстрее. Но техника работы с колоколом несложная – нужен навык, который обретается в процессе звона, а попасть в ритм, для начала двумя-тремя колокольчиками, как правило, может любой. Первое время мы пользовались партитурами Лоханского и первого руководителя ансамбля Романа Сенникова, в которых была расписана партия каждого колокола, а сейчас чаще всего звоним без нот, импровизируем.

Колокольный звон – это специфическая музыкальная форма. Здесь не столь важна мелодия, сколь важны ритм и благозвучие. Большинство звонарей в дореволюционной России не имели представления о нотной грамоте, и сейчас дело обстоит так же. Звонарь просто держит в голове определенные рисунки звона и пытается их воспроизвести. Это связано и с тем, что на разных звонницах не сыграть абсолютно одинаково одно и то же: ведь все колокольни и колокольные наборы разные. Да что там наборы – даже два идентичных колокола отлить невозможно! Поэтому самое главное – именно рисунок звона: какой ритм задает большой колокол, когда и как вступают средние, что в это время делают мелкие колокола.

А обучение, репетиции – как они проходят? Ведь звон с колокольни все слышат…

А обучение, репетиции – как они проходят? Ведь звон с колокольни все слышат…

Илья Папин: Обучение тоже происходит «на ходу», в процессе исполнения звона. Конечно, это слышно всем, но иначе никак нельзя. Любим иногда пошутить: «Сейчас мы тихонечко порепетируем…»

Есть какие-то особенности звона на колокольне Софийского собора?

Илья Папин: Специфика наших звонов в том, что развеска колоколов сделана под ансамбль, как минимум под трех человек. На маленькой колокольне звонарь сам себе хозяин, а здесь мы все должны уметь слышать друг друга.

Максим Мокрушин: Наша колокольня – одна из немногих в России, сохранившая полный набор колоколов с дореволюционного времени. Интересно, что колокола XVII и XVIII веков пережили эпоху Петра I, который много колоколов по всей стране снимал для нужд армии. По сохранности колокольного набора наша колокольня занимает второе место после звонницы в Ростове Великом. А по общему весу колоколов – третье место, уступая второе Московскому Кремлю.

Ваш ансамбль успешно выступает на фестивалях колокольных звонов – расскажите об этом.

Ваш ансамбль успешно выступает на фестивалях колокольных звонов – расскажите об этом.

Максим Мокрушин: Наша концертная деятельность началась с участия во втором конкурсе звонарей России, проходившем в Ярославле в рамках Международного фестиваля хоровой и колокольной музыки «Преображение» в 1999 году. Тогда мы стали лауреатами и обладателями приза «За верность традиции русского православного колокольного звона». На фестиваль «Преображение» мы потом ездили еще несколько лет, с 2005 года стали участвовать в фестивале «Хрустальные звоны» в Каргополе, с 2002-го – в Московском Пасхальном фестиваль. Побывали в Молдавии, на Первом Международном конкурсе церковных звонарей «Звонарь Земли», и на «Златозарных звонах» в Великом Новгороде.

Илья Папин: Московский Пасхальный фестиваль проходит под руководством Валерия Гергиева с 2003 года и включает в себя хоровую, музыкальную и колокольную программы. Звонарей приглашают со всей страны, и задействованы бывают практически все московские колокольни. Мы звонили на очень многих колокольнях, начиная от крупных монастырей – Данилова, Новодевичьего – и заканчивая небольшими новыми приходскими церквями. А мне лично еще в начале 1990-х годов, когда возрождение колокольных звонов только начиналось, посчастливилось участвовать в собраниях звонарей в Саратове и в Малых Карелах.

Чем, с вашей точки зрения, объясняется то, что это музыкальное направление сейчас настолько популярно?

Чем, с вашей точки зрения, объясняется то, что это музыкальное направление сейчас настолько популярно?

Илья Папин: Популярность звонов связана, с одной стороны, с возрождением службы в храмах. Ведь колокола появились на Руси в связи с христианством, и это был инструмент, используемый, прежде всего, во время богослужений. Колокольный звон призывал к службе и «очищал» округу от злых духов.

С другой стороны, колокольные звоны – важный пласт культуры народа. Привозные византийские колокола в Древней Руси появились в XII веке, потом и у нас искусство колокольного литья получило колоссальное развитие. И традиция колокольных звонов, серьезно пострадавшая в советское время, должна была найти своих исследователей и возродиться. Поэтому первые фестивали звонарей всегда совмещались с научными конференциями, с изучением истории колоколов и техники колокольного звона.

В чем отличие русской традиции колокольных звонов от зарубежной?

Илья Папин: Если сравнивать с Западной Европой, то там наиболее распространен другой способ звона – когда колокол качается вместе с балкой, на которой он закреплен. Это придает звону две особенности. Во-первых, это не могут быть слишком большие колокола, потому что их не раскачать. Во-вторых, при таком способе звона попасть в ритм несколькими колоколами очень трудно. Каждый колокол звонит сам по себе, это создает своеобразный праздничный трезвон, но общего рисунка, как правило, нет. Крупные соборы в Европе имеют, конечно, огромные колокола, в которые звонят, раскачивая язык, но и в этом случае основной функцией звона остается сигнальная. На Западе есть и другое направление колокольной музыки – карильоны, когда колокола специально подбираются по музыкальному ряду, закрепляются на педалях, и получается инструмент наподобие оргáна. В этом случае звонарь играет именно мелодию.

Илья Папин: Если сравнивать с Западной Европой, то там наиболее распространен другой способ звона – когда колокол качается вместе с балкой, на которой он закреплен. Это придает звону две особенности. Во-первых, это не могут быть слишком большие колокола, потому что их не раскачать. Во-вторых, при таком способе звона попасть в ритм несколькими колоколами очень трудно. Каждый колокол звонит сам по себе, это создает своеобразный праздничный трезвон, но общего рисунка, как правило, нет. Крупные соборы в Европе имеют, конечно, огромные колокола, в которые звонят, раскачивая язык, но и в этом случае основной функцией звона остается сигнальная. На Западе есть и другое направление колокольной музыки – карильоны, когда колокола специально подбираются по музыкальному ряду, закрепляются на педалях, и получается инструмент наподобие оргáна. В этом случае звонарь играет именно мелодию.

На Руси наибольшее распространение получила иная техника звона: колокол закреплялся на балке неподвижно, а к звонарю напрямую или через блоки сходились веревки от языков. И звонарь в одиночку исполнял рисунок звона. Звоны различались в зависимости от вида службы: встречные, праздничные, будничные. Обычая записывать рисунки звонов на Руси не было. Первые колокольные партитуры появились лишь в начале ХХ века, когда звоны начали изучать как часть музыкальной культуры.

Когда можно услышать колокольные звоны в исполнении вашего ансамбля?

Илья Папин: Мы традиционно звоним на колокольне Софийского собора на Пасху, на День всех святых вологодских, на День города и во время Ночи в музее. И, помимо этого, звоним практически каждое воскресенье около полудня, так что все вологжане, придя в это время на Кремлевскую площадь, могут послушать колокольную музыку