Архив номеров

Написать снег весьма непросто… В изобразительном искусстве есть для этого особые приемы. Изображение заснеженных пейзажей предоставляет художнику неограниченную свободу, множество возможностей исследовать неожиданные цвета, присущие только этому времени года.

Мария Гуляева

Вологодские художники рисуют зиму

На улице трещит мороз, окна покрыты затейливым снежным узором, и вечерами так хочется остаться дома! И мы предлагаем нашим читателям совершить виртуальную прогулку по просторам зимней Вологодчины, рассматривая картины вологодских художников. Помогут нам в этом искусствоведы Елизавета Коновалова и Юлия Горелькова. Присоединяйтесь! Вы откроете для себя, что снег не просто белый – он имеет множество цветов и оттенков: если посмотреть внимательно, можно заметить розовые, голубые, сиреневые, серые, светло-коричневые и даже зеленованые. Окружающие предметы, отражение неба и солнечный свет существенно влияют на цвет снежного покрова. Написать снег весьма непросто… В изобразительном искусстве есть для этого особые приемы. Изображение заснеженных пейзажей предоставляет художнику неограниченную свободу, множество возможностей исследовать неожиданные цвета, присущие только этому времени года.

Александр Борисов. «Зимняя сказка». 1913. Холст, масло

Русский художник Александр Борисов (1866 – 1934) родился в деревне Глубокий Ручей, близ города Красноборска Вологодской губернии (ныне – Архангельская область). Его называют первым живописцем Арктики. Этот выдающийся человек был также писателем, общественным деятелем, знаменитым исследователем полярных земель.

Русский художник Александр Борисов (1866 – 1934) родился в деревне Глубокий Ручей, близ города Красноборска Вологодской губернии (ныне – Архангельская область). Его называют первым живописцем Арктики. Этот выдающийся человек был также писателем, общественным деятелем, знаменитым исследователем полярных земель.

Александр Борисов предпочитал писать лед, снег, заснеженные леса и реки. Любимая тема принесла художнику всемирную славу. Картина «Зимняя сказка» хранится в Вологодской областной картинной галерее. Тонкие оттенки и полутона, голубоватое свечение снега, легкие голубовато-лиловые зимние сумерки придают таинственность и очарование роскошному русскому лесу. Рассматривать работу необычайно интересно: она написана пастозно и рельефно, видна кладка мазка, темперамент художника. В этом произведении необычное сочетание эпического и романтического стилей. Изображение величавой и суровой природы сочетается с эмоциональностью автора, отражает его восхищение сказочным северным пейзажем.

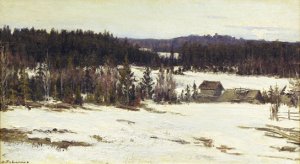

Феодосий Вахрушов. «Оттепель». 1910. Холст, масло

Феодосий Михайлович Вахрушов (1870 – 1931) — русский художник-пейзажист, исследователь и собиратель народного искусства, один из основателей Тотемского краеведческого музея. Большинство работ этого прекрасного пейзажиста-лирика посвящены природе и архитектуре Русского Севера. Почти все пейзажи Вахрушова связаны с образом реки Сухоны, запечатленной им во все времена года.

Феодосий Михайлович Вахрушов (1870 – 1931) — русский художник-пейзажист, исследователь и собиратель народного искусства, один из основателей Тотемского краеведческого музея. Большинство работ этого прекрасного пейзажиста-лирика посвящены природе и архитектуре Русского Севера. Почти все пейзажи Вахрушова связаны с образом реки Сухоны, запечатленной им во все времена года.

Вахрушов – мастер, который обладал почти музыкальным ощущением цвета. Любимым временем года художника была осень, но среди его работ есть и зимние пейзажи. На картине «Оттепель» изображена река Сухона. Белизна храма оттеняется полосой дальнего леса. А сколько оттенков и полутонов использовал художник, изображая снег и подтаявший на реке лед! Поражаешься наблюдательности живописца и тому мастерству, с которым он переносит на холст свои наблюдения.

Анна Каринская. «Зима на Лумбе». Начало XX века. Холст, масло

Анна Каринская (1871 – 1931) – русская художница, живописец-пейзажист, график, краевед. Она была одним из основателей Северного кружка любителей изящных искусств и первой в Вологде женщиной-художником. Родилась она в Вологодской губернии. Систематического художественного образования не получила, но пользовалась советами живописца А. А. Киселева, профессора Академии художеств в Санкт-Петербурге. Вернувшись в Вологду, путешествовала по Северной Двине, Сухоне и другим местам Вологодской губернии.

Анна Каринская (1871 – 1931) – русская художница, живописец-пейзажист, график, краевед. Она была одним из основателей Северного кружка любителей изящных искусств и первой в Вологде женщиной-художником. Родилась она в Вологодской губернии. Систематического художественного образования не получила, но пользовалась советами живописца А. А. Киселева, профессора Академии художеств в Санкт-Петербурге. Вернувшись в Вологду, путешествовала по Северной Двине, Сухоне и другим местам Вологодской губернии.

Анна Каринская – камерный художник, мастер тонкого лирического натурного этюда. Душевность и доброта пронизывают произведения художницы. Много лет она дружила с семьей издателя Лонгина Пантелеева и часто подолгу жила в их усадьбе в Мурманово, неподалеку от станции Лумба (ныне Вологодский район). По всей вероятности, именно там написаны большинство ее зимних пейзажей. Один из них – этюд «Зима на Лумбе» – хранится в Вологодской областной картинной галерее.

Олег Бороздин. «Праздник в Сосновке». 1983 – 1984. Холст, масло

Олег Бороздин – мастер бытовой и тематической картины, портретист и пейзажист, заслуженный художник России. Родился в 1929 году в поселке Няндома Архангельской области в семье рабочего-железнодорожника. В 1955 году после окончания Ярославского художественного училища художник переезжает на постоянное место жительства в Вологду.

Картина «Праздник в Сосновке» написана в бытовом жанре, отличается светлым жизнерадостным настроением, цветовой гаммой праздничных нарядов. Это многофигурная жанровая композиция со звучным радостным колоритом передает полнокровную стихию народного веселья. На полотне внушительных размеров более 30 персонажей, и каждый западает в память чем-то своим, особым: внешним видом, настроением, улыбкой, взглядом… В центре стоит гармонист в полушубке с веселой улыбкой на лице, с ним рядом раскинула руки для пляски розовощекая девушка, а перед ней вприсядку вступил в круг крепкий седобородый старик в расстегнутом полушубке. Остальные участники праздника наблюдают за пляской с интересом и радостью. Всех действующих лиц объединяет не только праздник, но и общее нравственно здоровое ощущение жизни, естественность в проявлении чувств. Зритель, вглядываясь в лица изображенных на картине людей, как будто сам присутствует на празднике.

«Праздник в Сосновке» вызывает радостное светлое чувство. «Жизнь – не только труд, переживания и скорби, – утверждает автор, – но и веселый досуг, душевное общение, где есть место шутке-прибаутке, смеху и удали».

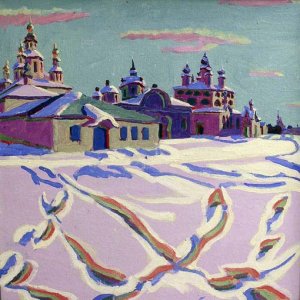

Георгий Калинин. «Морозный день в Великом Устюге». 1992. Холст, масло

Георгий Калинин (1945 – 2006) – заслуженный художник России, проживавший в Вологде в 1970–1974 и 1990–2006 годах. Работал в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета. На основе длительных экспериментов с цветом и светом, используя достижения оптики и цветовидения, учитывая достижения народного искусства и европейского авангарда ХХ века, Георгий Калинин создал собственную систему живописи с повышенно ярким звучанием колорита.

Георгий Калинин (1945 – 2006) – заслуженный художник России, проживавший в Вологде в 1970–1974 и 1990–2006 годах. Работал в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета. На основе длительных экспериментов с цветом и светом, используя достижения оптики и цветовидения, учитывая достижения народного искусства и европейского авангарда ХХ века, Георгий Калинин создал собственную систему живописи с повышенно ярким звучанием колорита.

На картине «Морозный день в Великом Устюге» перед нами знакомые с детства виды северной природы. Работая с натуры, художник создает сложный затейливый орнамент, будто вытканный из нитей ярчайшей цветовой гаммы. Его работа словно взрывается контрастами цвета. Художник учит более активно воспринимать цвет в природе, видеть его там, где он, казалось бы, не заметен.

Эффект освещенности исходит изнутри картины и пятнами окрашивает в разные цвета прозрачные полутени и горящие рефлексы (отсветы). Создается впечатление, что это рисует само солнце – самый жизнерадостный живописец на земле. Ощущение радости бытия заключено в жизненной силе солнечного света, царствующего над этим прекрасным зимним миром.

Георгий Попов. «Лунная ночь. Ряженые». 1983. ДВП, масло

Георгий Попов родился в 1939 году в селе Красное Тотемского района Вологодской области. В ранней юности покинул родную деревню, работал на стройках и заводах, сменил много разных специальностей. За плечами Георгия Ивановича не было художественного образования, и он сам наверстывал упущенное. Сегодня художник живет и работает в Вологде.

Георгий Попов родился в 1939 году в селе Красное Тотемского района Вологодской области. В ранней юности покинул родную деревню, работал на стройках и заводах, сменил много разных специальностей. За плечами Георгия Ивановича не было художественного образования, и он сам наверстывал упущенное. Сегодня художник живет и работает в Вологде.

На основе собственного оригинального стиля наивной, плоскостно-декоративной живописи Георгий Попов создал в своих полотнах обобщенный образ гармоничного лада жизни северной деревни. Картина «Лунная ночь. Ряженые» рассказывает об одной из любимых народных традиций – ходить ряжеными в святки. Родственники, соседи и просто знакомые собирались группой и «рядились» разными персонажами – ведьмой, чертом, солдатом, женихом, невестой, – и ходили по деревне из дома в дом. По улице шли с частушками и плясками, чтобы всем было издалека слышно: идут ряженые, или кулеши, как называли их в Тотемском районе. Приходя в дом, кулеши плясали, пели и безобразничали, а хозяева должны были угадывать, кто скрывается под масками, и угощать ряженых вином.

Цвет в картине Попова чуть ярче, чем в природе, а свет исходит не только от звезд, пестрым ковром покрывающих ночное зимнее небо, но и от окон деревенских домов, наполняя пространство картины некоей таинственностью. Интересен вид деревни в лунную ночь: она словно увидена с высоты птичьего полета и потому кажется немного сказочной.

Олег Пахомов. «Накануне Рождества». 2004. Холст, масло

Олег Пахомов (1950 – 2012) – заслуженный художник России, дизайнер музейных экспозиций, театральный художник. Окончил театрально-декорационное отделение Алма-Атинское художественного училища. Работал в областных драматических театрах в Чимкенте, Уральске, Великих Луках, Новгороде, Вологде.

Олег Пахомов (1950 – 2012) – заслуженный художник России, дизайнер музейных экспозиций, театральный художник. Окончил театрально-декорационное отделение Алма-Атинское художественного училища. Работал в областных драматических театрах в Чимкенте, Уральске, Великих Луках, Новгороде, Вологде.

Обратившись к живописи, Олег Пахомов довольно быстро определил круг любимых мотивов и образов: северные деревенские пейзажи, белокаменные храмы, заснеженные дома, покосившиеся баньки. Редкая творческая индивидуальность, своеобразие пластического и образного мышления сделали его самобытным пейзажистом. В изображении архитектурных пейзажей Пахомов сочетает торжественность и мягкую лиричность. Живописец обладает редким чувством цвета, когда самые насыщенные, яркие краски смягчаются, размываются, тают в голубоватом, розовом и оттенках сиреневого.

И вот перед нами картина «Накануне Рождества». Заснеженная улица в Прилуках, ведущая к монастырю. Окошки домов испускают уютный теплый свет, люди, возможно, идут на службу в храм. Пейзаж овеян сказочностью и ожиданием чуда. Это полотно, как и многие другие работы Олега Пахомова, по настроению в чем-то созвучно мелодике русского романса – в нем присутствует лирико-драматическое начало, мотив нежности и легкой грусти.

Благодарим за помощь в подготовке материала заведующую отделом современного искусства ВОКГ Юлию Горелькову и старшего научного сотрудника отдела русского искусства ВОКГ Елизавету Коновалову.