Архив номеров

«Изучать приемы иконописания я начала в 16 лет. Чтобы написать собственную икону, нужно сначала научиться создавать копии. Освоить азы мастерства мне помог отец, который брал меня с собой в мастерскую, где в течение года я занималась под его началом, а дальше – самостоятельно».

Евгений Кустов

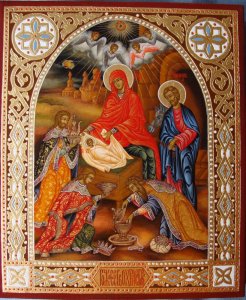

На областной художественной выставке «Спешите делать добрые дела», посвященной 100-летию Александра Яшина, которая в марте 2013 года проходит в Вологодской картинной галерее, представлены работы иконописца Елены Коротаевой: «Рождество Христово» (2010), «Господь Вседержитель» (2010), «Пресвятая Богородица Отчаянных Единая Надежда» (2011), «Святая Троица» (совместно с Евгением Зириным, 2011) «Вологодская Богородица» (2012).

На областной художественной выставке «Спешите делать добрые дела», посвященной 100-летию Александра Яшина, которая в марте 2013 года проходит в Вологодской картинной галерее, представлены работы иконописца Елены Коротаевой: «Рождество Христово» (2010), «Господь Вседержитель» (2010), «Пресвятая Богородица Отчаянных Единая Надежда» (2011), «Святая Троица» (совместно с Евгением Зириным, 2011) «Вологодская Богородица» (2012).

Елена Коротаева родилась в Вологде в семье художников. Выпускница Вологодской детской художественной школы. С 2010 года член Вологодского регионального отделения Союза художников России. Участник ряда крупных художественных выставок.

Елена, как и когда Вы пришли к иконописи?

В определенной мере случайно, хотя кто знает, случайно ли на самом деле то, что нам таковым кажется… Изучать приемы иконописания я начала в 16 лет. Чтобы написать собственную икону, нужно сначала научиться создавать копии. Освоить азы мастерства мне помог отец, который брал меня с собой в мастерскую, где в течение года я занималась под его началом, а дальше – самостоятельно. Свою первую икону я написала в 17 лет. Это была «Богородица Владимирская».

Главное в православных иконах – конкретный образ. Какой образ является доминирующим в Вашем творчестве?

Чем сложнее образ, тем интереснее над ним работать. Для меня особенно интересен образ святого великомученика Георгия Победоносца. Он изображается либо как мученик – с крестом в руке, в хитоне и плаще, либо как воин, конный или пеший, – в доспехах, с мечом за поясом, с копьем в правой руке и щитом на боку, который придерживается левой рукой. Это безбородый юноша, с густыми кудрявыми волосами, доходящими до ушей, иногда с венцом на голове. С образом этого святого связан один из самых распространенных иконографических сюжетов – «Чудо Георгия о змие», который существует в двух вариантах – кратком и развернутом. В первом случае изображается мчащийся на коне воин, поражающий копьем дракона; во втором, помимо самого Георгия, присутствуют царевна и другие очевидцы чуда.

Что для вас важнее – процесс написания иконы или конечный результат?

Процесс важен для любого художника. Когда тебя охватывает вдохновение, ты остаешься один на один со своим будущим творением, все остальное как будто перестает существовать... Это непередаваемое словами ощущение, неоценимый духовный опыт. Если вдохновения нет, то лучше не приступать к работе, а как оно возникает и сколько продлится – загадка…

Процесс важен для любого художника. Когда тебя охватывает вдохновение, ты остаешься один на один со своим будущим творением, все остальное как будто перестает существовать... Это непередаваемое словами ощущение, неоценимый духовный опыт. Если вдохновения нет, то лучше не приступать к работе, а как оно возникает и сколько продлится – загадка…

Но конечный результат для меня не менее важен. Хочется, чтобы каждая икона была лучше предыдущей, чтобы мое творчество нравилось людям, приносило им радость и добро.

Кто иконописец прежде всего – верующий человек или художник?

Эти понятия нельзя разделять – для иконописца одно без другого немыслимо. Если живописец не верит в Бога, то настоящая икона у него не получится. В создание иконы нужно вкладывать не только труд. Я не могу писать икону в дурном настроении, в неприятных раздумьях. Мне в момент творчества необходимо быть свободной от всех суетных мыслей и переживаний, думать только о хорошем и светлом.

К какому стилю иконописи можно отнести Ваши произведения?

Стилей и направлений в иконописи очень много. Для более ранних икон характерно строгое плоскостное письмо, условность изображения ликов, одеяний и окружающего мира, схематичные вытянутые фигуры. Это традиционная византийская манера письма, сейчас она достаточно часто используется для стенных росписей храмов и создания иконостасов. Приблизительно с XVIII века иконопись становится более реалистичной, некоторые художники начинают работать масляными красками, заимствуют приемы западной живописи. Лики святых перестают быть изможденными, фигуры становятся более «живыми», появляется больше деталей в одежде. Есть существенные различия письма и по регионам – свои особенности имеют строгановские, ярославские, палехские письма...

Иконописный канон сложился в древности, передаваясь из поколения в поколение, дошел до наших дней, и современные иконописцы должны его придерживаться. Существуют так называемые иконописные подлинники – особые руководства по иконографии, собрания образцов, определяющих все детали канонических изображений различных лиц и событий, воспроизводимых на иконах. Но сейчас художник может сам выбирать, какая манера письма ему ближе, допускается смешение стилей при условии сохранения канонических требований к изображению лика. Современные технологии позволяют даже «состарить» икону, сделать на красочном слое трещинки – кракелюры, но подобные искусственные приемы я считаю излишними и неуместными.

Я привыкла работать в разных манерах, но чаще всего использую образную стилистику и художественные приемы иконописания XVII и XIX веков. Особенно мне нравится выполнять иконы со сложным сюжетом и множеством деталей. Я использую яркие краски – считаю, что икона должна не только духовно обогащать людей, но и быть красочной, жизнеутверждающей, нести счастье и надежду.

Как построена работа над иконой? Какова технология написания икон?

Сначала должен родиться замысел нового произведения. Прежде чем написать икону, я просматриваю множество разных икон, и старинных, и современных. Выбираю сюжет, продумываю композицию, делаю рисунок на бумаге.

Сначала должен родиться замысел нового произведения. Прежде чем написать икону, я просматриваю множество разных икон, и старинных, и современных. Выбираю сюжет, продумываю композицию, делаю рисунок на бумаге.

Если же говорить о технической стороне дела, особое внимание нужно обратить на «основу» будущей иконы – доску. Самыми подходящими для писания икон считаются кипарисовые и липовые доски: они обладают устойчивостью к внешним воздействиям. Можно писать и на старых досках, красочный слой которых полностью утрачен. На доску наклеивается паволока – льняная или пеньковая ткань, после чего доска должна просохнуть. Затем накладывается грунт – левкас. После просушки доска зачищается наждачной бумагой – поверхность должна быть максимально ровной и гладкой.

Теперь мастер может приступать к написанию иконы. Через копирку на доску наносится рисунок, который потом процарапывается: на поверхности должны быть видны бороздки. Далее следует золочение иконы – довольно трудоемкая работа, требующая собранности и внимания. Следующий этап называется раскрытием иконы; суть его заключается в прокладке основных цветов. Затем производится обработка всего доличного: прорабатываются одежды и «горки» – схематично изображенное окружающее пространство. После этого приступают к написанию личного – лика, рук и ног. Завершающий этап создания иконы – покрытие олифой или лаком.

На создание иконы уходит от трех дней до полутора месяцев – все зависит от сложности сюжета. Например, над иконой «Неопалимая Купина» я работала в течение месяца.

Какие краски Вы используете?

Яичную темперу – это прекрасная краска, с ней работают многие современные иконописцы. Некоторые мастера сами изготавливают краску из перетертых камней и глины, смешанных с яичным желтком. Но, во-первых, это отнимает много времени и сил, а во-вторых, такая краска быстро портится. Цветовая гамма иконы традиционна и состоит из четырех основных цветов: красного, зеленого, белого и оранжевого.

Яичную темперу – это прекрасная краска, с ней работают многие современные иконописцы. Некоторые мастера сами изготавливают краску из перетертых камней и глины, смешанных с яичным желтком. Но, во-первых, это отнимает много времени и сил, а во-вторых, такая краска быстро портится. Цветовая гамма иконы традиционна и состоит из четырех основных цветов: красного, зеленого, белого и оранжевого.

Помимо писания икон, Вы занимаетесь их реставрацией. Расскажите об этой работе.

Реставрационными работами – проклеиванием, раскрытием, восстановлением утраченного левкаса, восполнением утерянного красочного слоя – я занимаюсь постоянно. Это довольно трудная и кропотливая работа, требующая не только опыта, навыков, но и любви к иконам. Сейчас на реставрации у меня находится 20 икон – в основном из частных коллекций.

Наиболее часто приходится иметь дело с повреждениями и утратой левкаса и красочного слоя, утерей живописи на ликах, обгоревшими участками вследствие частого зажигания лампады и свечей вблизи образа. Мне встречалось немало икон со следами преднамеренных повреждений – свидетельств послереволюционной эпохи в России, когда совершались гонения на православную церковь, а церковные ценности уничтожались.

Как правильно хранить иконы?

С течением лет иконы темнеют, блекнут, на них появляются трещины. Поэтому держать их желательно подальше от приборов отопления и источников повышенной влажности. Если есть возможность, лучше поместить икону в киот, под стекло, – так неблагоприятное воздействие внешней среды уменьшится.

Есть ли Ваши иконы в вологодских храмах?

Да. Икона Георгия Победоносца – в храме Константина и Елены на проспекте Победы и икона Божией Матери «Неопалимая Купина» – в церкви Андрея Первозванного на Набережной VI Армии.

Как произведение искусства становится настоящей иконой?

Икону необходимо отнести в храм и освятить – так творение мастера преобразуется в предмет религиозного культа. Только после этого можно совершать молитвы святому, изображенному на иконе. «Намоленные иконы» несут в себе некий посыл добра, который они накапливают десятилетиями и столетиями. Но нельзя забывать и о том, что изначально любая икона создана художником, воплотившим в ней свои представления о добре и красоте.

Выставки, на которых экспонировались работы Елены Коротаевой:

– IX Региональная художественная выставка «Российский Север» (Вологда, 2003),

– X Всероссийская художественная выставка (Москва, 2004),

– Межмузейная художественно-реставрационная выставка «Образ Николая Чудотворца» (Вологда, 2004),

– Международная художественная выставка «Победа» (2005),

– областная выставка «60 лет Победы» (Вологда, 2005),

– II Всероссийская художественная выставка «Возрождение» (Белгород, 2005),

– II Всероссийская художественная выставка современного храмового искусства «Преображение» (Ярославль, 2006),

– Всероссийская художественная выставка «Молодые художники России» (Москва, 2007),

– областная выставка произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Вологда глазами художников» (Вологда, 2007),

– X Межрегиональная художественная выставка «Российский Север» (Великий Новгород, 2008),

– выставка «Вологодские художники Москве. Живопись. Графика. Декоративно-прикладное искусство» (Москва, 2012).