Архив номеров

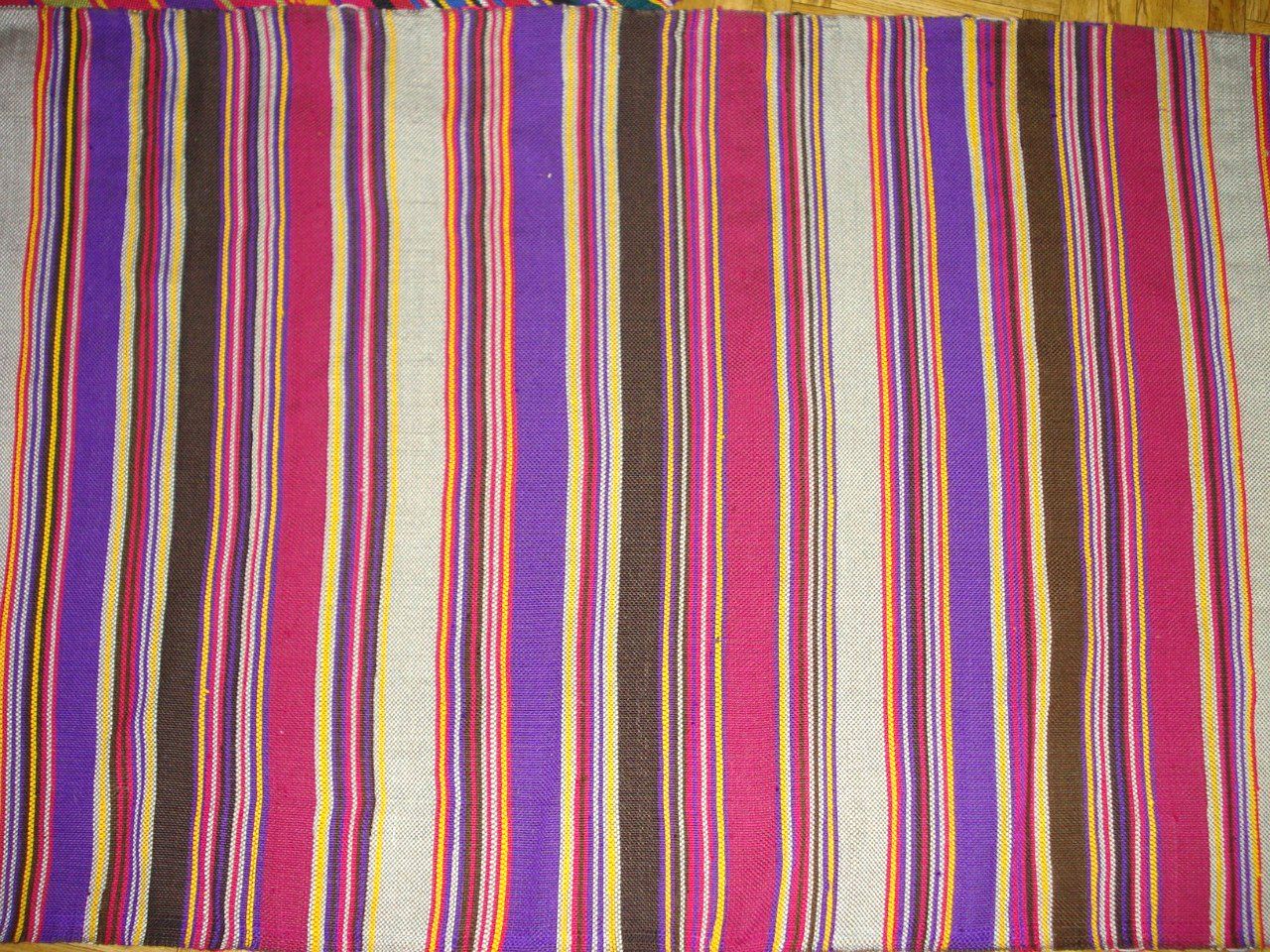

Творческая жизнь мастерицы Елены Сысоевой состоит из ярких разноцветных полос, как ее любимые домотканые половики. Около 30 лет она трудится в сфере культуры. Одно из главных ее достижений – восстановление технологии ткачества сарафана «дольника», который она может изготовить «от и до», выткав ткань и сшив изделие.

Кристина Страмова

Творческая жизнь мастерицы Елены Сысоевой состоит из ярких разноцветных полос, как ее любимые домотканые половики. Около 30 лет она трудится в сфере культуры, из них более 14 лет занимается традиционными женскими ремеслами: ткачеством, народным костюмом и лоскутной куклой. Одно из главных ее достижений – восстановление технологии ткачества сарафана-дольника, который она может изготовить «от и до», выткав ткань и сшив изделие.

Творческая жизнь мастерицы Елены Сысоевой состоит из ярких разноцветных полос, как ее любимые домотканые половики. Около 30 лет она трудится в сфере культуры, из них более 14 лет занимается традиционными женскими ремеслами: ткачеством, народным костюмом и лоскутной куклой. Одно из главных ее достижений – восстановление технологии ткачества сарафана-дольника, который она может изготовить «от и до», выткав ткань и сшив изделие.

Сегодня Елена Сергеевна возглавляет Бабушкинский районный исторический музей, посетителям которого не дают зевать на экскурсиях, ведь их тематический диапазон огромен. В ходе интерактивной программы можно отправиться в прошлое, сев за старинный ткацкий станок, или «выйти в космос», изучив экспозицию, посвященную летчику-космонавту Павлу Беляеву, уроженцу этих мест.

«Нить основы» для Елены Сысоевой – семья. Муж Александр и дочери поддерживают ее в любых начинаниях, будь то реконструкция традиционного леденгского костюма, выпаривание соли из рассола «дедовским» способом, путешествие к Тиуновскому святилищу через логово медведей, участие в съемках документальных фильмов и даже резьба по дереву – двор ее дома украшает резной палисад.

Как традиции прошлого «выживают» в эпоху промышленного производства и быстро меняющейся моды, что тянет в вологодскую глубинку режиссеров центральных телеканалов и чем еще увлекается бабушкинская мастерица Елена Сысоева, читайте в её интервью журналу «Сфера».

Елена Сергеевна, когда вы впервые почувствовали интерес к ручному ткачеству?

В детстве я любила наблюдать за бабушкой, работающей за ткацким станком: всё у нее выходило с виду легко и ловко. Она ткала красивые дорожки ремизного ткачества с узором «косая елочка» – окрашенные вручную бордовым цветом с зелеными полосами по бокам. В старину такими дорожками застилали полы в каждой избе, чтобы было тепло и уютно. Бабушкины творения перешли ко мне по наследству, я их бережно храню.

Сама я впервые села за ткацкий станок, будучи директором Бабушкинского центра традиционной народной культуры. В 2004 году мы с коллегами начали формировать коллекцию народных костюмов. Тогда у нас только-только появился первый станок, перед работой его нужно было заправить, а делать этого никто из нас не умел. Мы обратились к местной мастерице Марии Николаевне Поляшовой, у которой дома на чердаке сохранилась большая старинная сновальня, и она помогла нам насновать основу.

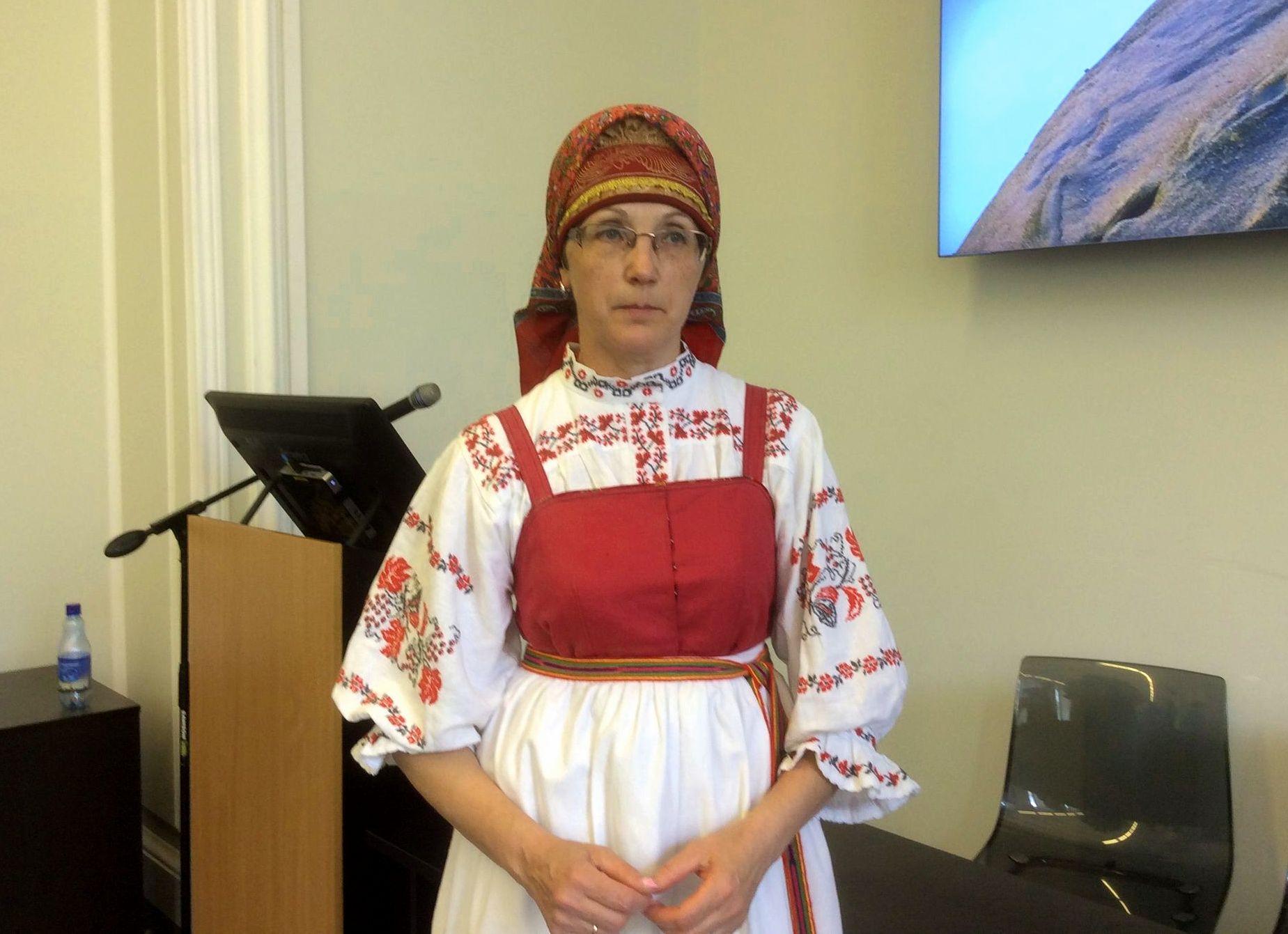

Дальше мой интерес к традиционному костюму только рос. Я принимала участие в этнографических экспедициях, конференциях и семинарах, где познакомилась с вологодским фольклористом Алексеем Кулевым и мастером Светланой Летовальцевой. Они-то и стали для меня наставниками и проводниками в мир традиционной народной культуры. Я научилась ткать разные виды тканей, сделала первую реновацию леденгского костюма. Он, кстати, демонстрировался на Фестивале российского искусства «Летний сад искусств» в итальянском городе Бари в мае 2010 года.

Из каких элементов одежды состоит традиционный костюм?

Традиционный народный костюм – это всегда многослойный наряд, будь он повседневный или праздничный. Расскажу о костюмах нашей территории. Всю одежду крестьяне изготавливали преимущественно из домотканины, используя домашнее сырьё – лён и шерсть. Сарафаны носили с нательными рубахами-исподками, сверху надевали передник, подпоясывали.

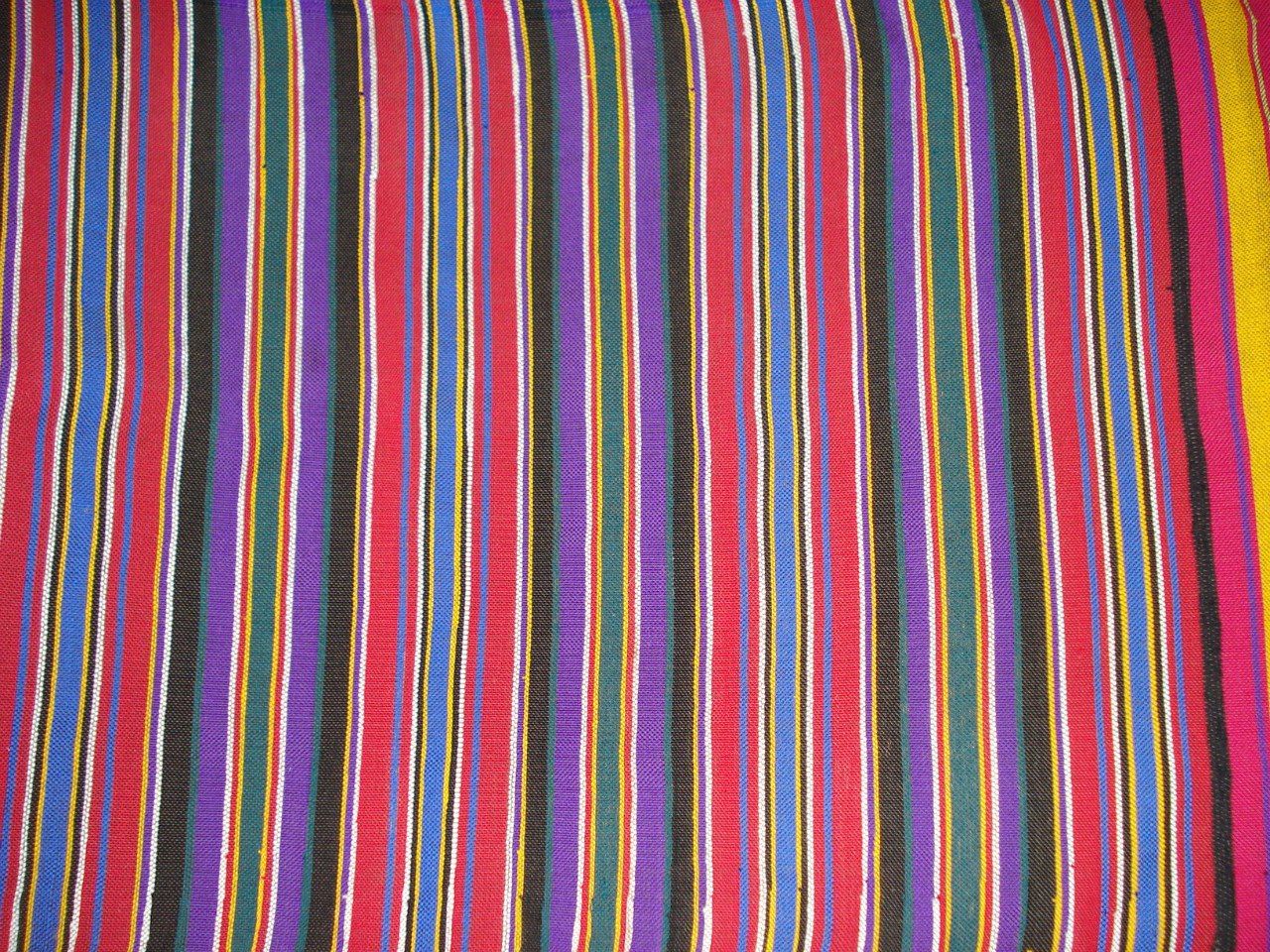

В нашей местности бытовали сарафаны смешанного типа – на лифе в виде полуплатья. Встречались сарафаны с неполным лифом, облегающие только спину с завязками под грудью, сарафаны с оборками из косых полос и круглые. Сарафаны по тканям делились на пестрядинные, набоешные, дольники.

Для рубах использовали ткань – льняной холст полотняного переплетения или более трудоёмкого ремизного ткачества (узор имеет выраженную рельефную структуру: ёлочка, клетка, ромб). Поздние исподки шили из фабричной ткани, украшали вышивкой в технике «крест» или «тамбурный шов». В основном они всегда были белого цвета, реже красного.

Предмет особого разговора – тканые пояса. На Руси к поясу было особое отношение, он считался оберегом и являлся неотъемлемой частью народного костюма. В Вологодском крае зафиксировано десять домашних способов изготовления поясов. Я освоила несколько из них: на ткацком станке, сволочке, кружках (дощечках), в бутылку, вязаные, на пальцах (техника дёрганье). Мне интереснее всего создавать традиционные пояса в полоску на ткацком станке. Я использую натуральные нитки – льняные и шерстяные. Обычно пояса различаются по цветам и ширине. Считается, что узкий пояс – повседневный для работы. Чем он шире – тем дороже и праздничнее. Кисти – или, как их называли раньше, баклуши – служат украшением. Чем наряднее кисть, тем краше смотрится пояс. Выражение «бить баклуши» у нас ассоциируется с бездельником. А в старину, когда парень теребил пояс и ударял кистью о кисть (то есть бил баклуши), считалось, что он девку себе высматривает.

Завершал повседневный женский ансамбль головной убор – борушка и платок. Незамужние девушки носили девичьи повязки, в косу вплетали атласные ленты. На ноги обували кожаные полусапожки со шнуровкой спереди, они выглядели красиво, но стоили дорого и их берегли, поэтому чаще всего крестьянские женщины ходили в лаптях или босиком, зимой в валенках. Из украшений носили бусы или гайтаны.

Вы первая в Вологодской области, кто восстановил технологию ткачества сарафана «дольника». Что самое сложное в этом процессе?

Чтобы рассказать о реновации сарафанов-дольников, достаточно двух минут, а на деле это заняло несколько лет. Я занимаюсь реконструкцией этнографических подлинников: беру за основу аутентичные народные костюмы и «повторяю» их. Этнографические оригиналы дольников были шерстяные, в старину при их изготовлении использовалась шерсть овцы или коровы, которую собирали весной с яловых коров. Шерсть вычесывали, мыли, пряли, красили и дальше использовали для ткачества или вязки изделий. Об этом, кстати, упоминал Василий Белов в своей книге «Лад».

Как рассказывал папа, моя бабушка Александра Васильевна Варфоломеева во время войны носила дольник в лес, когда надо было заготовлять дрова или вывозить сено для скота. Сверху на шерстяной материал налипал снег, подол намокал и замерзал. Когда бабушка возвращалась домой, то не снимала сарафан привычным способом, а «выходила» из него – он стоял колоколом. И до следующего дня предстояло его высушить, чтобы утром снова отправиться на работу.

Процесс создания сарафана-дольника очень трудоемкий. Перед тем как сесть за станок, нужно заправить нити основы, а на это уходит не меньше суток. Для изготовления будущего полотна используются натуральные шерстяные нитки, которые сейчас можно приобрести только на заказ. Их необходимо перемотать в моток, постирать, покрасить, высушить, потом снова перемотать. Само полотно для сарафана ткётся в среднем семь-восемь часов (без перерыва). Подол понизу подбивается тканью, верх наряда – лиф шьётся из льняной ткани. Я могу проснуться в четыре утра, чтобы перед работой пару часов посвятить любимому делу. Если есть мотивация, то процесс затягивает!

В 2009 году была создана первая коллекция, которую мы представили на Первом Областном фестивале народного костюма в Нюксенице и, получили высокую оценку жюри, заняли 2 место. Моя дочь Настя еще школьницей писала исследовательскую работу по сарафанам-дольникам, самостоятельно выткала полотно к сарафану и пояс. Свою мини-коллекцию из трех традиционных нарядов мы показали в 2013 году в Йошкар-Оле на конкурсе «Марийский костюм приглашает в гости» и получили специальный диплом жюри. В 2014-м стали участниками Всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох» в Ярославле и заняли 1 место. В прошлом году я ездила на международную конференцию в Санкт-Петербург, где выступала с докладом о леденгском традиционном костюме и сарафанах «дольниках». Чтобы не быть голословной, я заранее задумалась о наряде для выступления: с этнографического образца выткала полотно, сшила сарафан и в нем представляла свою работу.

По какому поводу можно сегодня надеть традиционный русский сарафан? Не будет ли эта одежда выглядеть старомодно?

В нашем селе им. Бабушкина ежегодно проходит праздник «Спасская ярмарка» – в эти дни я обязательно надеваю традиционный костюм, в нем провожу мероприятия и экскурсии. Вместе с коллективом «Девчата» (студия народного костюма) мы ездим на ярмарки в другие районы, где рассказываем историю этнографических костюмов и демонстрируем их на себе.

Однажды выступали в Харовске, стояла жара 40 градусов, а мы, представьте себе, в шерстяных дольниках поверх рубахи, с передником, затянуты поясом, да еще в кожаных сапогах… Это было для нас испытанием! Ведь в старину шерстяной дольник был зимней одеждой.

Когда человек впервые надевает традиционный костюм, то преображается на глазах: он выпрямляет спину, поднимает голову, будто становится выше ростом и несет себя гордо. Кстати, совсем не редкость, когда люди просят сделать реконструкцию традиционных костюмов. Был случай, когда женщина принесла исподку, которая досталась ей от бабушки, и мы сшили ей такую же, а все остальные атрибуты костюма воссоздали согласно местной традиции. Другая заказчица, педагог из соседнего села, в специально сшитом традиционном наряде не только выступает на концертах, но надела его даже на свой юбилейный день рождения и произвела фурор.

Пару лет назад, когда мы с вами встречались, вы планировали выткать «бабулин половик» к фестивалю «Голос ремесел». Задумка удалась?

Идея хорошая, но этот проект пока не завершен. Когда я стала изучать детали, выяснилось, что нужна красная основа. Поэтому процесс пришлось временно остановить. Но начало положено: я покрасила ткань утка в три цвета – красный, синий и зеленый, такими будут полосы. У меня есть фотография, которую я в шутку назвала «В гостях у Бабы Яги»: на ней как раз запечатлено, как это «тканевое разноцветье» сушится в бане.

Какие еще изделия вы создаете?

Знаковым для меня было знакомство с кукольницей Майей Сысоевой. Мы совместно с ней изучали лоскутную куклу Бабушкинского района, много времени проводили в этнографических экспедициях. Наша совместная коллекция насчитывала порядка 60 кукол. В последние годы для участия в разных конкурсах и фестивалях я делаю реплики лоскутных кукол, бытовавших на нашей территории.

Сегодня вы – директор Бабушкинского районного исторического музея, мастер народных художественных промыслов Вологодской области, народный мастер России. Ткачество для вас – это верность традициям, увлечение для души или работа, приносящая материальный доход?

В конце 2015 года Центр традиционной народной культуры объединили с Домом культуры. К сожалению, многие талантливые мастера ушли в другие профессии. С этого времени и для меня началась новая история – музейная. У нас в музее всего два сотрудника – я и моя коллега, поэтому времени для творчества нет.

Ткачество, несомненно, увлечение для души, а не бизнес. Мои изделия индивидуальны, созданы вручную, не имеют масштабов машинного производства и не поставлены на поток. Это искусство для настоящих ценителей. А чтобы оценить вещь по достоинству, человек должен понимать, как она была создана. Поэтому я поставила в музее ткацкий станок в рабочем состоянии. И, кстати, заметила,что мальчишки зачастую проявляют больший интерес к этому мастерству, чем девочки. Им любопытно узнать, «как там всё устроено» и «что из этого получится».

Есть ли будущее у народного искусства в эпоху промышленного производства и быстро меняющейся моды? Что, по вашему мнению, нужно сделать для того, чтобы традиции не пропали бесследно?

Тканые вручную изделия практичны, красивы и созданы из экологически чистых натуральных материалов. Они сочетают в себе самобытность и неповторимые черты, которые свойственны подлинному народному искусству. В современном ткачестве одинаково важны традиции и поиск новых форм. Я убеждена, что нужны дополнительные меры поддержки мастеров, чтобы промысел оставался эксклюзивом, а не приобретал массовый характер и не становился платформой для зарабатывания денег. Ведь русские традиции – это наша история, носителями которой мы являемся, поэтому важно их сохранить и передать детям и внукам.

Расскажите о еще одном своем увлечении – солеваренном промысле.

Несколько лет назад моя дочь Анастасия, еще будучи школьницей, писала исследовательскую работу на тему питания в голодное военное время. Я помогала ей выполнить практическую часть: мы вместе делали лепешки из клевера, «добывали» картофельный крахмал и впервые выпарили соль. Тогда и зародился мой интерес, тем более что Бабушкинский район издавна славится соляными богатствами. Здесь находятся источник с целебной минеральной питьевой лечебно-столовой водой и соляной источник, известный с XIV века. В центре села стоит рассолоподъемная башня: внутри деревянная труба для забора соленой воды, которой более 100 лет.

Процесс выпаривания длительный, но интересный. Под воздействием высоких температур вода испаряется, и на дне сковороды выкристаллизовывается вещество белого цвета – леденгская соль. Далее её необходимо высушить. Опытным путём установлено, что концентрация соли в этом нашем источнике составляет 5 % (из литра рассола выпаривается примерно 50 граммов соли). И если дома внезапно закончилась соль, то у нас обязательно найдется мешочек, который «выручит» блюдо на ужин – будь то свежепросольные огурцы или отварной картофель. А вот делать заготовки на зиму на этом рассоле не рекомендую – они не сохранятся.

У вас ведь есть и коллекция соли?

В нашей стране есть немало населенных пунктов, в названии которых присутствует слово «соль». Вслед за своим увлечением и в поисках новых знаний я объехала пять регионов: Вологодскую, Костромскую, Ярославскую, Архангельскую области и Пермский край. Из поездок я привезла рассол, из которого выпарила соль, – так появилась идея создания портативной коллекции соли. Сегодня она насчитывает семь образцов солей из Нюксеницы, Тотьмы, Бабушкинского района, Солигалича, Сольвычегодска, Соликамска, села Некрасовское Ярославской области. Если сравнить их все, становится заметно, что наша, леденгская соль отличается белизной, все остальные – с сероватым или желтоватым оттенками.

Вы не раз появлялись на телеэкранах – в передачах каналов «Культура» и «Дождь». Расскажите, как проходили съёмки. Что привлекает столичных гостей и иностранцев в вологодской глубинке?

В 2017 году я была участницей съёмок документальных фильмов «Ехал Грека. Путешествие по настоящей России» (телеканал «Культура») и «Скатертью дорога» (телеканал «Дождь»), где на практике показала гостям, как в старину выпаривали соль. Удивить москвичей и ведущего Димитриса Георгиадиса оказалось просто – достаточно было накрыть стол по-деревенски: сварить картошку, посолить огурцы, налить чай со смородиной из самовара. Когда я показывала экспонаты по русской избе, коллекцию дольников, они были в восторге. «Какие радостные у вас половики и сарафаны», – поделился ведущий. Съёмки длились четыре часа, а выпуск программы я увидела спустя год.

С гастрономической экспедицией «Скатертью дорога», наоборот, получилось очень быстро: они позвонили – и на следующий день уже были у меня. Я заранее выпарила соль, потому что времени как всегда не хватает. Они оценили деревенский колорит: и на печке полежали, и валенки примерили, и за ткацким станком посидели. Угощала я их гороховым супом из русской печи. А потом меня и других участников программы из Вологодской области совершенно неожиданно пригласили в Москву на продолжение съёмок. Они проходили в шикарном ресторане «Белый кролик», расположенном на 16 этаже под стеклянным куполом в историческом центре столицы. По сюжету мы должны были дегустировать блюда, приготовленные на основе наших вологодских ингредиентов. На леденгском рассоле были засолены грузди. Шеф-повар Владимир Мухин занимается ещё и пищевой парфюмерией, он подарил нам флакончики духов на леденгском рассоле с ароматом бородинского хлеба. Позже по неосторожности я их пролила – вот горя-то было!.. 31 декабря 2017 года, через месяц после съёмок, я смотрела передачу «Скатертью дорога» – это был новогодний подарок. Для меня участие в телевизионных съемках – приключение. Мне приятно, что люди, посмотрев фильм, узнают о нашей местности и захотят приехать – в санаторий, в наш музей, прогуляться по селу и увидеть необычные подвесные мостики-лавы.

Расскажите о своих творческих планах.

В Бабушкинском музее есть экспозиция, посвященная нашему земляку, летчику-космонавту Павлу Ивановичу Беляеву. Я изучаю историю космонавтики и узнаю удивительные факты, которыми делюсь на экскурсиях. Собираюсь и дальше развивать это направление в музейной деятельности.

Что касается рукоделия, то я вернулась к созданию сумок. Дизайнером не могу себя назвать, но мне интересно воплощать свои задумки. Для декора однотонных сумок использую деревянные пуговицы, брошки, кисти… Я очень самокритична, и мне сложно угодить самой себе. Но вот не так давно сшила сумку из зеленой ткани с ручками изо льна и, когда приложила брошку, сама залюбовалась, поэтому, наверное, оставлю ее для себя.

В планах – принимать участие в выставочных проектах. Лето обещает быть фестивальным – буду представлять свои изделия на фестивале «Город ремесел» и других мероприятиях.

А еще мы с семьей любим путешествовать по России. У меня в крови – любовь ко всему новому. На острове Кижи любовались деревянной архитектурой, в Костромской области искали удивительные затерянные терема, в Пермский край отправились за солью и к памятнику кораблю «Восход – 2», который я непременно должна была обнять. В прошлом году ездили в Тарногский район, шли пешком по лесной дороге на Тиуновское святилище – и встретили двух медведей... Конечно, сложностей в путешествиях немало: то машина сломается, и нас забирает в ремонт эвакуатор, то камень в лобовое стекло попадает, то заблудимся… Но все это мелочи по сравнению с впечатлениями, которые мы привозим из путешествий. В этом году планируем посетить село Нёнокса в Архангельской области, там тоже когда-то добывали соль.

Еще я горжусь тем, что благодаря отцу и прадеду знаю свою родословную до десятого колена, а это примерно до 1730 года. Если бы не закончились бумажные документы в архивах – на этом я точно не остановилась бы. Наша родословная насчитывает более 300 персон, и каждое лето в июне мы встречаемся с земляками на своей малой родине в деревне Проскурнино.