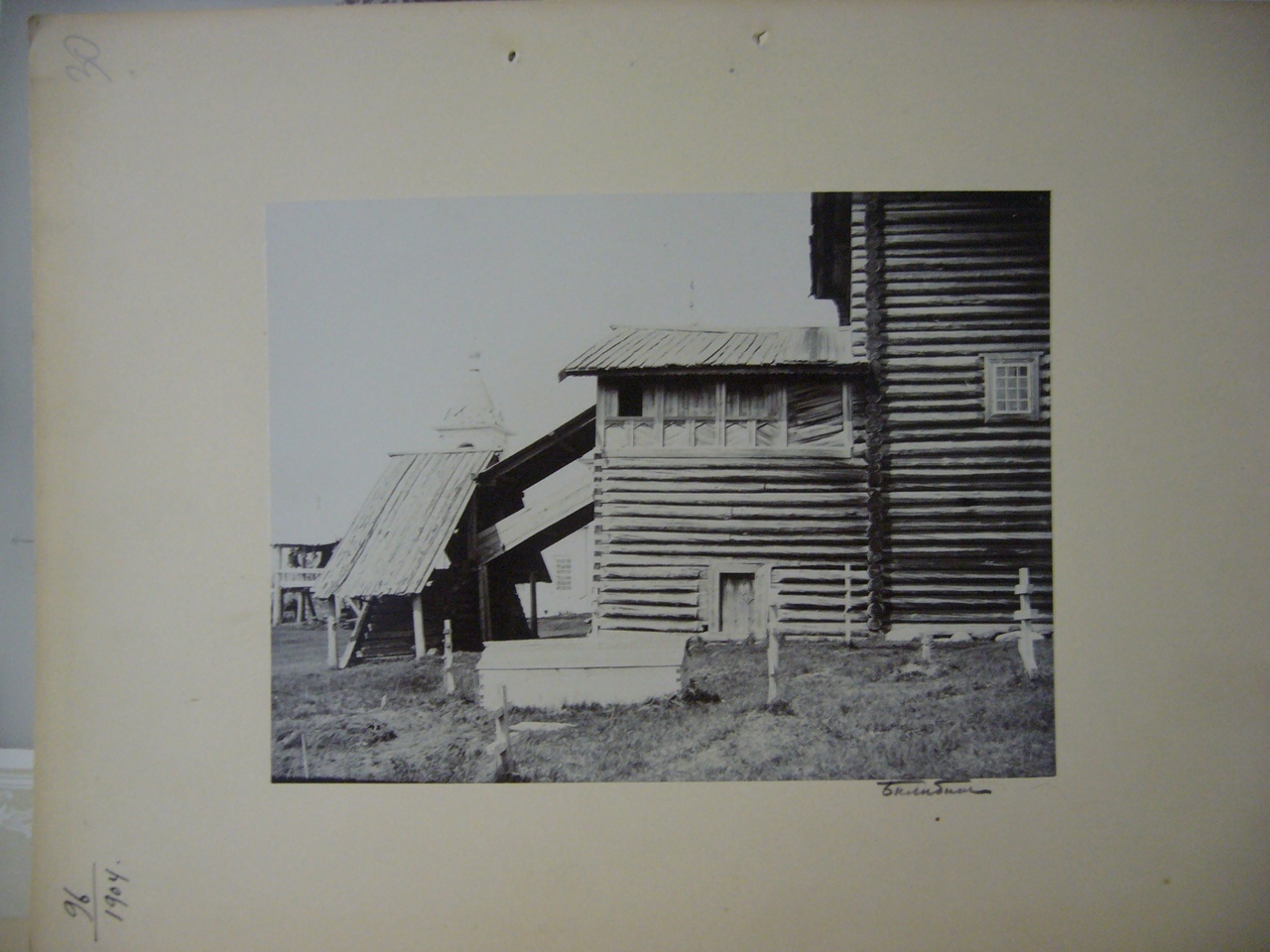

Воссозданную по фотографии звонницу освятили в музее «Семенково». Установлена она рядом с Георгиевской церковью, перевезенной на музейную территорию в 1993-м году из деревни Поцкий погост Тарногского округа.

В начале ХХ века эта церковь признавалась одним из символов исконно русской архитектуры. Храм XVIII века запечатлел на снимке и творчески интерпретировал потом в своих работах Иван Билибин. Художник в 1902 году проезжал через Поцкий погост и сделал фотографию крыльца храма. Снимок он опубликовал в журнале «Мир искусства». Позже его взял для своего знаменитого труда «История русского искусства» Игорь Грабарь. Крыльцо Георгиевской церкви он назвал «великолепным примером художественности форм и конструктивной логичности».

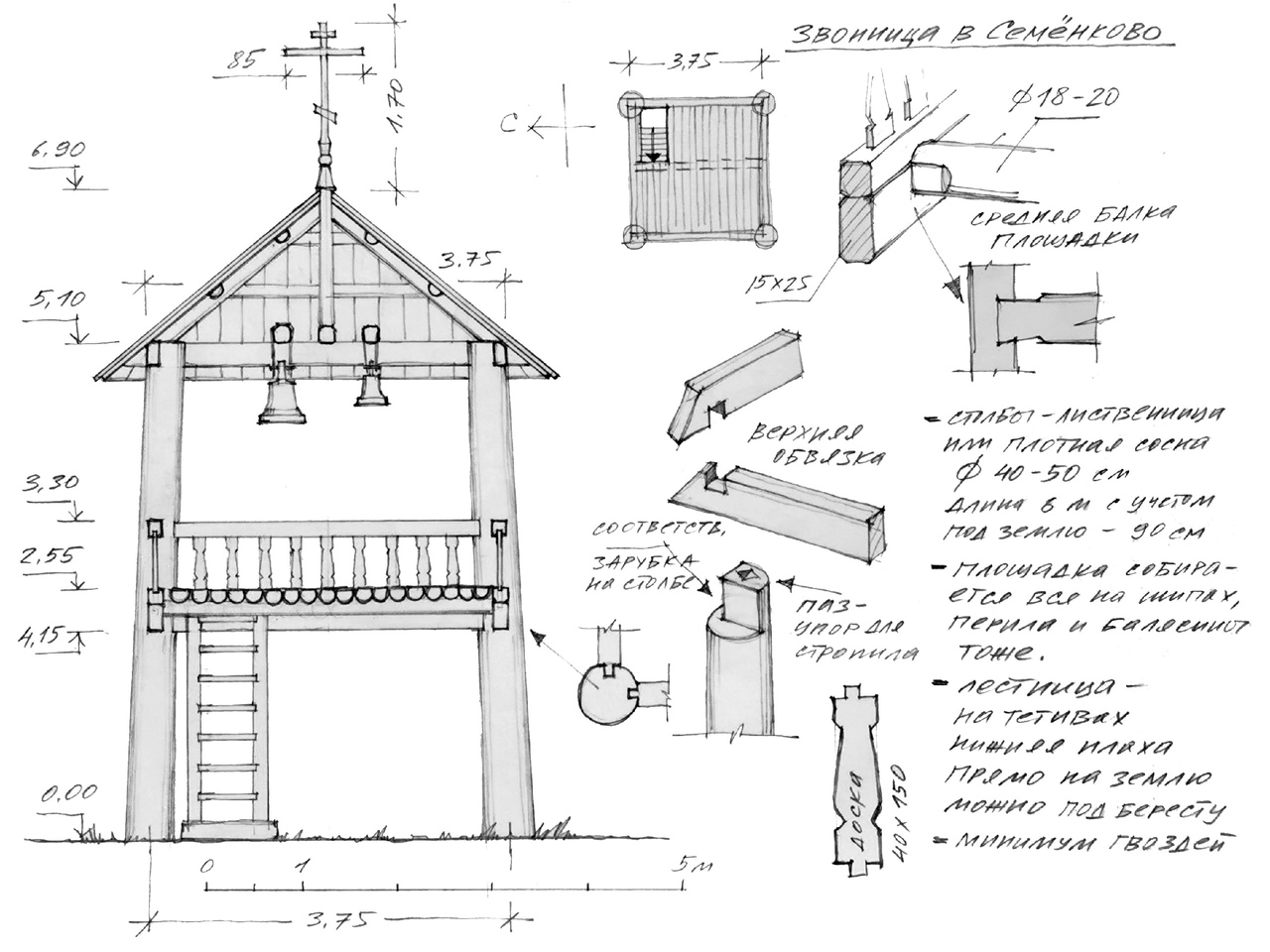

В один комплекс с церковью некогда входила и звонница.

С материалами помогли лесопромышленный холдинг «Segezha Group» (АФК- система), Сокольский деревообрабатывающий комбинат и Лесопромышленный концерн «Кипелово». Над созданием сооружения около трех месяцев трудились сотрудники реставрационно-строительной службы музея.

Семь колоколов массой 232 килограмма были отлиты в городе Тутаев Ярославской области на колокольном заводе «Италмас». На Вологодчину их доставили в конце сентября. Подбирать колокола помогал профессиональный звонарь, солист Вологодской филармонии Олег Тимофеев.

Под руководством музыканта ансамбль звонарей Софийского собора выступил в «Семенково» с концертом колокольных звонов. А чтобы звонница всегда была «при деле», Олег Тимофеев обучит и сотрудников музея звонить в колокола.

Освящение приурочили ко Дню Егория зимнего (Егория холодного), названного в честь христианского великомученика Георгия Победоносца. Именно этот день для деревень Поцкого погоста, откуда привезли храм, был приходским праздником. Гости «Семенково» увидели, как отмечали этот праздник местные жители: что ели, что пили и что пели. Театральную зарисовку представили сотрудники и волонтеры музея «Семенково».

В этот же день состоялся круглый стол, где своими материалами по истории Георгиевской церкви поделился заведующий научно-экспозиционным отделом музея «Семёнково» Дмитрий Мухин. Как оказалось, для священников храм и приход были весьма проблемными. Начиная с того, что местное население находилось под влиянием раскольников Филиппова согласия, которые не признавали клириков, и заканчивая тем, что по закону ремонтные работы на храме могли проводиться только с разрешения Императорской археологической комиссии в Санкт-Петербурге.

Открытым остается вопрос по внутреннему убранству церкви. Не только с эстетической и религиозной, но и с конструктивной точки зрения необходим иконостас, который бы помогал распределять нагрузку на конструкции здания. Однако фотографий и описаний его практически нет. Предполагается, что это был архаичный тип иконостаса. Подобных сохранилось в области всего два: один находится в Успенском соборе в Белозерске, а другой – в церкви Иоанна Лествичника в Кирилло-Белозерском монастыре.

Теги: Семенково, Наталья Киршина