Специалисты разрабатывают проект реставрации ансамбля Дмитриевских церквей: теплой церкви Успения Божией Матери и холодного храма Дмитрия Прилуцкого на Набережной VI Армии, 119.

Храмы связаны с именем известного вологодского святого. По преданию, преподобный Димитрий Прилуцкий останавливался в этом месте в конце XIV века в доме мастера кожевенных дел еще до основания Прилуцкой обители. Хозяин дома увековечил память о пребывании гостя, построив деревянную часовню. После причисления Димитрия к лику святых на месте часовни возвели два деревянных храма.

Относительно даты постройки сохранившегося каменного Дмитриевского храма существуют разночтения. Одни исследователи утверждают, что его возвели ярославские зодчие около 1651 года, а в 1710–1711 годах построили колокольню и сделали теплый придел. Искусствовед Георгий Лукомский указывает на 1711 год. А в найденном реставраторами рапорте 1760 года протопоп Стефан Иоаннов пишет, что церковь «зачата строить на место деревянной в 1687, а окончена и освящена в 1698 годех».

Теплый придел в 1750 году разобрали, чтобы возвести рядом отдельную теплую церковь, освященную в честь Всех Святых. После капитального ремонта на средства купца Витушечникова ее заново освятили в честь Семигородней иконы Успения Богородицы. По преданию, привезенный из Семигородней пустыни (Харовский округ) чудотворный образ в 1830-е годы избавил вологжан от эпидемии холеры. Вместе с иконой Божией Матери Страстной-Семистрельной они некоторое время находились в Дмитриевских церквях.

Сегодня в Успенском храме также хранятся особо почитаемые святыни: на постоянной основе там пребывает икона Матроны Московской с частицей ее мощей и копия обретенного в XV веке в Ростове Годеновского креста.

С июля этого года разработку научно-проектной документации по сохранению ансамбля Дмитриевских церквей ведет компания «БизнесКонсалт». Процесс этот включает историко-архивные, натурные и инженерные исследования, обмеры, а также фотофиксацию общего состояния объекта и конкретных дефектов. Все это помогает реставраторам понять, какие изменения происходили с памятником за годы его существования, и разработать архитектурные и инженерные решения для его реставрации и решения по благоустройству.

Также специалист рассказал, что в процессе жизнедеятельности на Дмитриевском храме появились трещины. Проектными решениями предусмотрено их инъектирование.

Для обследования сохранившихся фресок и иконостаса XVIII века в церкви Дмитрия Прилуцкого приезжали реставраторы из Санкт-Петербурга. Они осмотрели росписи, сделали фотофиксацию для дальнейшей разработки методики по их сохранению.

На иконостасе реставраторы выявили следы пожара. Возможно, это последствия грозы. В статье вологодского краеведа Николая Суворова описывается, что в соседний Успенский храм ударяла молния в августе 1850 года и в июле 1867 года. «Иконы из иконостаса в советское время передали в Вологодский музей-заповедник, и доныне они находятся там. С февраля этого года мы создаем их копии по фотографиям, переданным музеем. В июне вставили первые 11 икон. Пока они напечатаны на дереве, но в дальнейшем их напишут профессиональные иконописцы», – говорит отец Артемий.

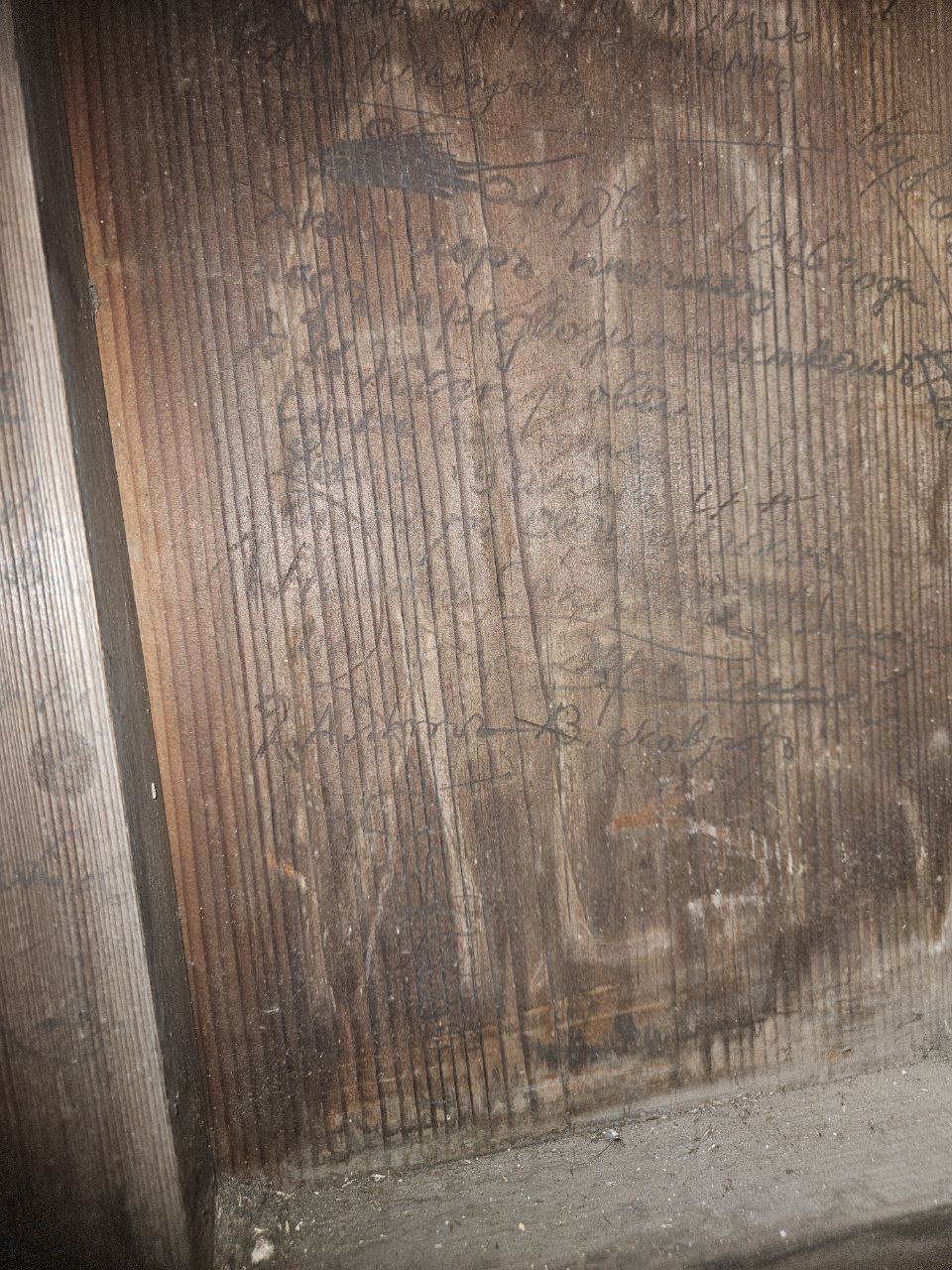

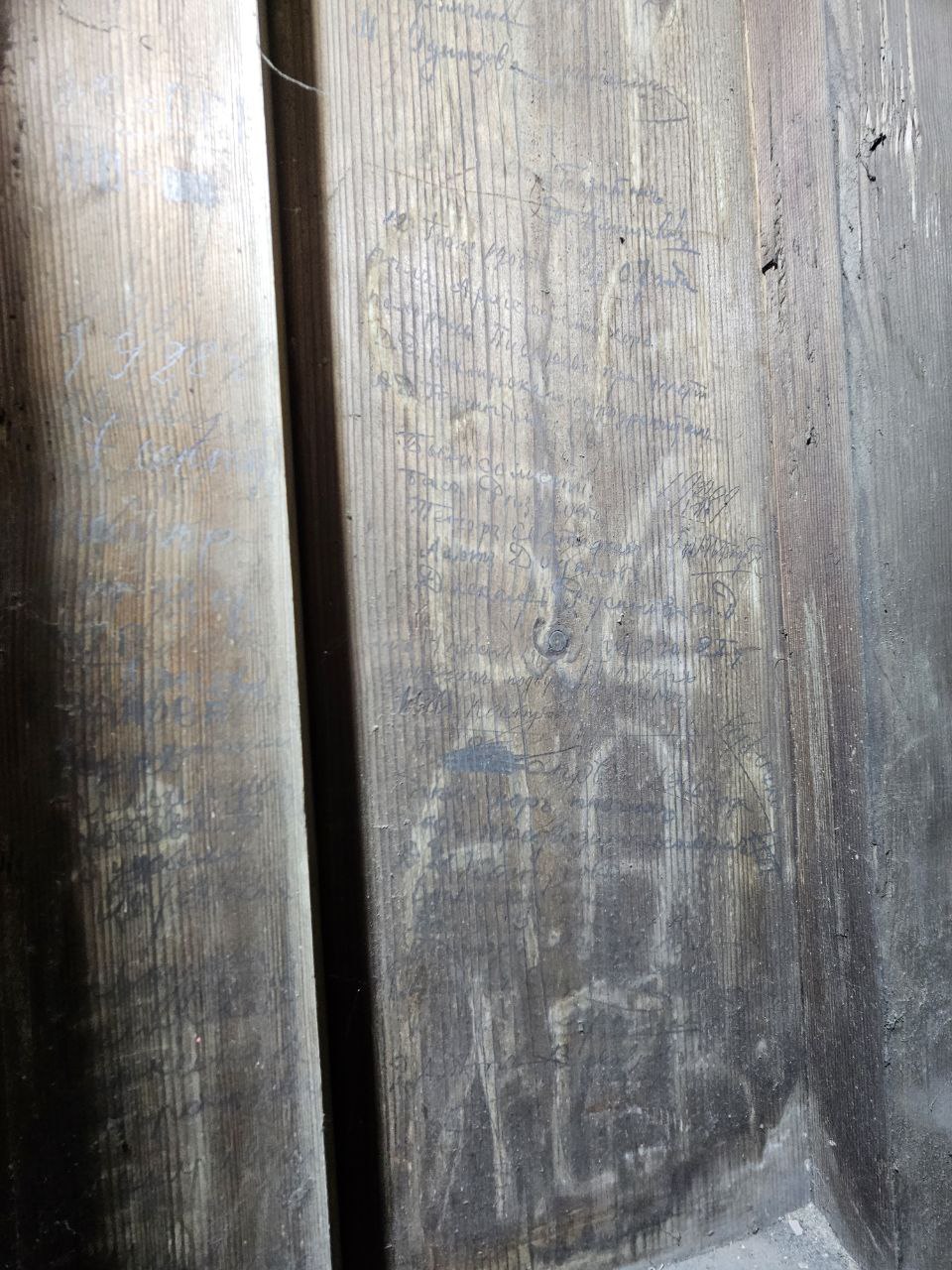

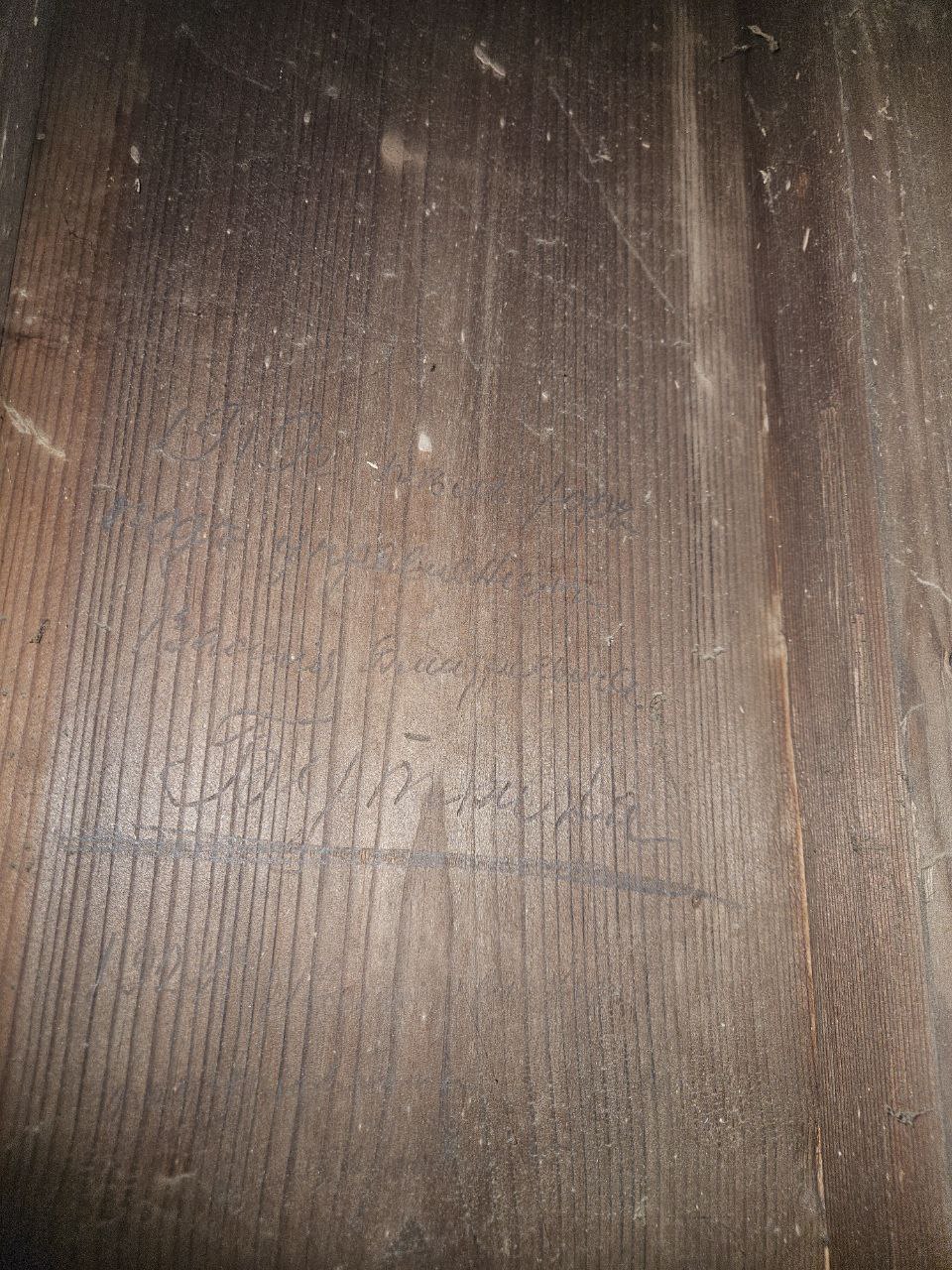

На деревянной панели за плоским иконостасом у клироса открылись «автографы» певчих храма: карандашом там записаны альты, дисканты и теноры, руководитель хора, а также даты с начала ХХ века до 1928 года.

Интересно, что устройство храма позволяло скрыть хор от глаз прихожан... За иконостасом перед алтарем имеется небольшая комната. Она соединяется со стенами храма и отверстиями под сводами, откуда выходил звук. Получалось, что хор не видно, а голоса раздавались, точно ангельское пение. В кирпичной кладке стен реставраторы нашли керамические сосуды для усиления звука – так называемые голосники. Один из них был закрыт деревянной заглушкой до революции, вероятно, чтобы сбалансировать распространение звука.

С 1930-х годов храмы занимал военвод. Интерьеры военные сохранили в практически неизменном виде, однако все же оставили печальные следы своего пребывания. На росписях и иконостасе реставраторы нашли следы свинцовых пуль и сами пули. По отверстиям видно, что стрелявшие в основном целились в лица и руки святых.

Кроме того, в советский период полностью закрасили живопись на откосах окон. На одном из таких откосов оставил свое послание незнакомец в 1937 году: «Здесь работал п/зак». Возможно, имеется в виду политический заключенный. Всё это части истории храма.

Разработку проекта реставрации завершат в 2025 году. Финансирует восстановление ансамбля Дмитриевских церквей благотворительный фонд «Наследие Русского Севера» при поддержке Правительства Вологодской области.