Уроженец Швейцарии Иван Рот (1820 – не ранее 1890 г.) занимался отделкой Эрмитажа, проектировал казармы для элитных воинских частей в Петербурге и Гатчине, а также храмы в Новгородской и Курской губерниях. В Вологодской губернии под его наблюдением Архангельские казармы перестраивались для размещения арестантского отделения, велись работы в Грязовецком тюремном замке и в Грязовецких присутственных местах.

Иван Николаевич (Ульрихович) родился 16 (28) июня 1820 года в Швейцарии, но жил и трудился в России. На 19-м году жизни юноша окончил Российскую академию художеств, получив звание свободного художника за проект биржи для столичного портового города. В 1846 году его признали назначенным в академики (то есть совет академии, рассмотрев его работы, одобрил его притязания на звание академика), а в 1850 году он стал академиком архитектуры. Творческая деятельность его пришлась на времена правления трех царей: Николая I, Александра II и Александра III.

Зодчий принимал участие в создании Нового Эрмитажа в Петербурге. Это был один из знаковых проектов того времени. Старый Эрмитаж, построенный еще при Екатерине Великой, стал тесен для растущей коллекции. Идею нового художественного музея, доступного широкой публике, привез Николай I из Германии, где во время визита к своим венценосным родственникам посетил музеи Мюнхена – Глиптотеку и Пинакотеку. Сопровождал императора автор проектов этих музейных зданий, архитектор Лео фон Кленце. Основная мысль зодчего о том, что архитектурный ансамбль должен быть достоин памятников, которые в нем хранятся, понравилась государю, и он пригласил Лео фон Кленце в Россию.

Работы по проектированию и строительству здания Нового Эрмитажа, соединённого со Старым, шли в 1839-1852 годах – непосредственно строить начали в 1842-м. Немецкий зодчий представил свои предложения об устройстве музеума, но бывал на объекте наездами. Основную работу на месте выполняли его российские коллеги, входившие в состав специально созданной строительной комиссии. Среди них были маститые архитекторы Василий Стасов, Александр Брюллов, Николай Ефимов. У каждого была своя зона ответственности, продумывалась любая деталь – от фасадов до мебели и осветительных приборов.

Иван Рот тоже входил в комиссию и занимался уже финальными приготовлениями: составлением и черчением детальных чертежей в натуральную величину для окончательной отделки здания и наблюдением за производством работ. Музей открыл двери для посетителей в декабре 1852 года.

Во время службы в Департаменте проектов и смет Министерства путей сообщения и публичных зданий Иван Рот, опираясь на образцовый проект Константина Тона (автора Ленинградского, а тогда Петербургского вокзала), строил кладбищенскую церковь Иова Многострадального в Тихвине Новгородской губернии (сейчас Ленинградская область). По проекту самого Ивана Николаевича возводили соборную церковь в Грайвороне Курской губернии (сейчас Белгородская область). Также зодчий составлял образцовые (типовые) фасады обывательских домов в тосканском и венецианском вкусе.

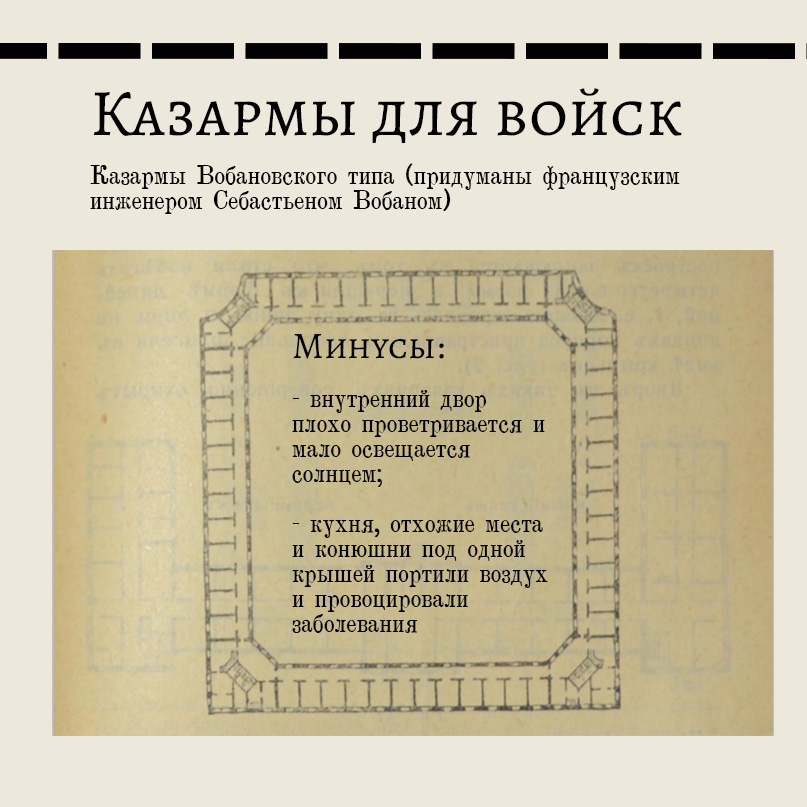

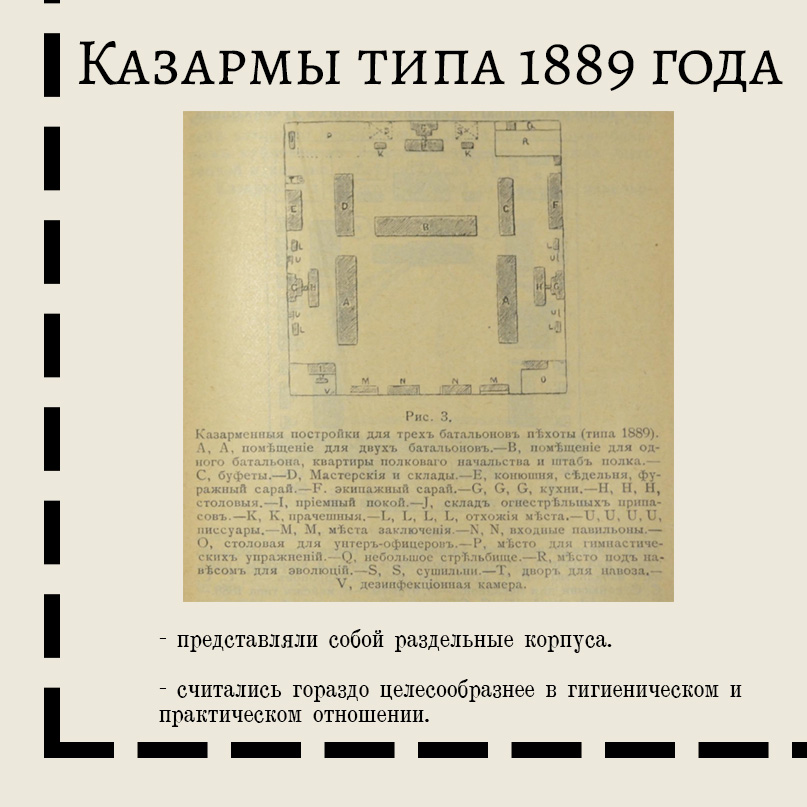

Довелось Ивану Николаевичу поработать и архитектором в Департаменте военных поселений. Ведомство занималось управлением поселениями, жители которых совмещали военную службу с земледелием. Также на департамент была возложена функция по строительству казарм и других военных зданий, их ремонт и содержание.

В военном ведомстве Иван Рот проектировал офицерские казармы лейб-гвардии Конной артиллерии в Петербурге и Военно-Сухопутный госпиталь и казармы лейб-гвардии Кирасирского Его Императорского Величества Государя Наследника Цесаревича полка в Гатчине. Параллельно зодчий проектировал и частные постройки. Так, по его проекту делалась внутренняя и наружная отделка дома графа Николая Ламздорфа на Моховой улице в Петербурге. Департамент военных поселений был расформирован в 1857 году вместе с упразднением военных поселений (таковые признали экономически не эффективными).

.jpg)

Из столицы архитектора перевели в глубинку. В 1870-е годы Иван Николаевич трудился в должности губернского архитектора сначала в Рязани, а затем в Туле. Наконец, в апреле 1877 года занял аналогичную должность в Вологодской губернии.

Между ним и Павлом Иностранцевым пост губернского архитектора два года (1875-1877) занимал Александр Голубцов. Но о его пребывании на Вологодчине сведений практически не сохранилось. В 1876 году он составил проект часовни во имя Преображения Господня в деревне Разгортской Яренского уезда (сейчас Республика Коми) и получил за него 15 рублей. Из-за отсутствия техника (человека со строительным образованием) и удаленности от городов наблюдение за работами поручили местному священнику Евгению Воскресенскому. После Вологды Александра Саввича перевели в Тамбов.

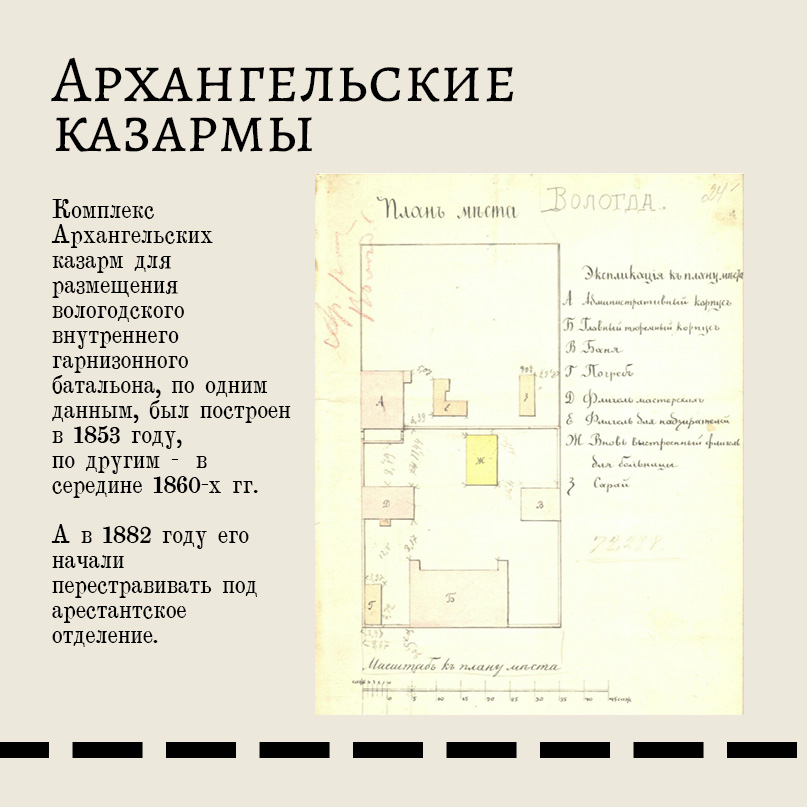

А Ивану Роту тем временем снова предстояло иметь дело с военными сооружениями. Вологодский внутренний гарнизонный батальон в 1860-е-1870-е годы располагался в казармах за Архангельской заставой (сегодня – СИЗО на ул. Трудовой). Однако в 1880 году «в виду недостатка мест в исправительных отделениях», власти решают приспособить казармы под арестантское отделение.

Проект составил губернский инженер Владимир Шильдкнехт, однако тюремное начальство признало его архитектурные решения дорогостоящими и выдвинуло свои предложения. По ним уже младший архитектор Севастьянов составил шесть проектов со сметами: на приспособление главного корпуса Архангельских казарм для помещения исправительного отделения, двухэтажного флигеля – под помещение администрации, одноэтажного флигеля – под лазарет исправительного отделения, и еще одного флигеля – под помещение бани, а также на постройку двух погребов и на строительство новых и ремонт старых каменных оград, деревянных заборов и планировку дворов и дороги. От водопровода из соображений экономии отказались.

Подряд на производство ремонтно-строительных работ в 1882 году получил купец Александр Сорокин.

Александр Сорокин (1816-1895 гг.) – крестьянин села Турундаево (находилось в районе современных улиц Элеваторная и Турундаевская в Вологде). А на момент получения заказа на перестройку Архангельских казарм – купец первой гильдии, общественный деятель и известный в городе строитель.

Основной его деятельностью был ремонт и строительство казенных зданий. Он возводил пристройку к Вологодской духовной семинарии по проекту Александра Иваницкого. Александр Васильевич также занимал ряд общественных должностей, представлял Вологодское городское общество на коронации Александра III и получил в память этого события бронзовую медаль. Купец занимался благотворительностью. В родном селе он открыл школу для крестьянских девочек, в годы Крымской войны заготавливал за свой счет необходимые вещи для государственного ополчения Вологодской губернии.

Под конец жизни дела Александра Васильевича расстроились, и купец сам вынужден был существовать на пособия от благотворителей.

Наблюдение за работами осуществлял Иван Рот.

Обретя новое арестантское отделение, Вологодская губерния столкнулась с отсутствием помещений для размещения войск. У частных собственников не было в городе «таких специальных зданий, которые бы совмещали в себе условия удобства казарм расположения нижних чинов, вполне отвечающих требованиям последнего времени». Тогда решили возвести новые городские казармы.

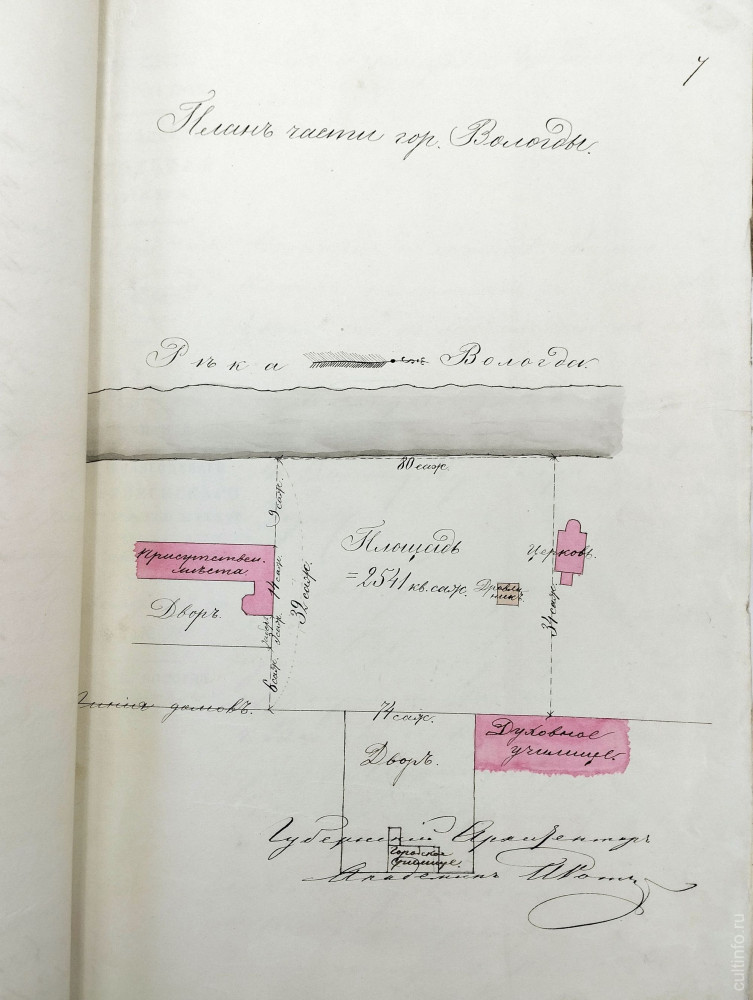

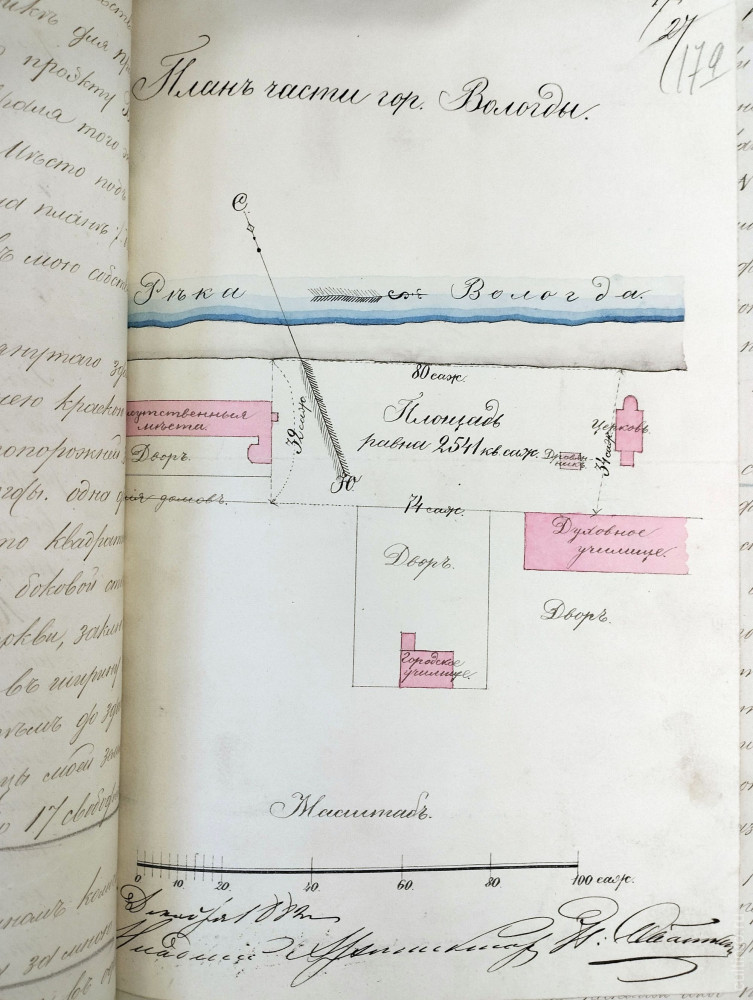

Губернские власти выбрали под строительство пустовавшее место на набережной Вологды рядом с Присутственными местами (сейчас корпус ВоГУ на ул. Орлова, 6). В качестве аргументов приводили: а) экономию, так как здесь крепкий грунт, следовательно не нужно дополнительных затрат на заглубление фундамента, установку свай или клетей; б) здание с красивым фасадом хотели поставить на видное место; в) забота об обывателях, особенно о торговцах, которые располагались недалеко от казарм и имели шанс неплохо заработать, поскольку солдаты в тратах не скупились. К тому же бойцы могли оказывать помощь и при пожарах.

И тут бы Ивану Николаевичу развернуться, ведь он уже проектировал казармы для привилегированных частей русской армии. Но по решению начальства архитектору досталась только проверка земли, а разрабатывать проект поручили московскому инженеру Пороховщикову как сведущему в этих делах специалисту.

Однако казармы на том месте так и не построили. Против выступил собственник земли – уже известный нам купец Александр Сорокин. Заветные сажени в центре города ему были переданы в 1852 году под возведение здания для Присутственных мест. Дом он построил в течение трех лет, уложившись в оговоренные сроки (1858–1861), и сдавал в аренду: на втором этаже располагался Окружной суд, на первом – Присутственные места.

Пустопорожнее место рядом также принадлежало Александру Сорокину, и казармы ему там были не нужны. Поскольку сроки договоров аренды подходили к концу, купец переживал, что их не продлят, и ему придется менять назначение здания и возводить дополнительно хозяйственные постройки, а места не будет. Свои опасения Александр Васильевич изложил губернатору, приложив все документы, подтверждающие его права на землю.

В результате губернатор признает место для строительства казарм неудобным «по малому его размеру», а также из-за близости церквей и училищ.

Иван Рот продолжал выполнять в основном надзорные функции. Под его наблюдением велись работы в доме управляющего Казенной палатой (он же дом Барша, наб. VI Армии, 101) и в Грязовецком тюремном замке (Грязовец, ул. Ленина, 17). Архитектор занимался и городскими постройками. Сохранился чертёж за его подписью на постройку каменного ретирадного (отхожего) места при здании Грязовецких присутственных мест (Грязовец, Ленина, 37). Сами здания Присутственных мест и Тюремного замка в Грязовце проектировал предшественник Ивана Рота - Николай Трубчанкин.

Работа требовала постоянных перемещений, а здоровье в 60 лет ухудшалось. От частой ходьбы болела нога, и архитектор обратился в Губернское правление за разъездными деньгами (чтобы ему оплатили транспортные расходы), так как собственных средств на то не имел.

В компенсацию за тяжелые условия работы в 1884 году Иван Николаевич был пожалован орденом св. Станислава 3-й степени, а в феврале 1890 года стал кавалером ордена святой Анны 3-й степени. Награда вручалась за безупречную службу на высокой государственной должности от 12 лет и более и давала право на 90-100 рублей ежегодной пенсии (меньше десятой доли годового дохода губернского архитектора).

Иван Николаевич имел чин статского советника. Это был V класс в табели о рангах и один из высших чинов в империи – к их обладателям обращались «Ваше высокородие». При Николае I Иван Рот бы уже имел право на потомственное дворянство, однако при Александре II в 1856 году порог был поднят до IV класса.

Получения следующего чина и повышения до губернского инженера Иван Николаевич не дождался – покинул службу 21 апреля 1890 года по болезни, а на его место был переведен из Минска Федор фон Фриде.

При подготовке статьи использованы материалы:

Вологодские губернские ведомости за 1888 год №10, за 1890 год №№15, 21

ГАВО Ф14 Оп 1 д 3130, Ф. 496 Оп. 1 д. 14777

Воронин И. Б. Этюды по вологдоведению.

Князева М.В. Руководители рязанской архитектурно-строительной службы XIX – начала XX в.: Моннерот-дю-мен Э.И., Войницкий Ф.Э., Цеханский И.С., Кандинов А.С.

Лаверан Альфонс. Казармы в общедоступном изложении / проф. Лаверан. – Санкт-Петербург : Петербургская электропечатня, 1902

Минаев А.Л. Вологодские губернские архитекторы конца XVIII – начала XX вв.// Известия ВОИСК. Вып.14. – Вологда, 2005.

Отчеты Имп. Академии Художеств за 1850—51 г. и за 1864—5 г.; «С.-Петербургские Ведомости» 1851 г., № 247.

Пчелов Е. Кто такой статский советник?

Сайт ОКН Вологды

Сайт Эрмитажная академия. Статья

Новый Эрмитаж. Строительство Императорского музеума

Материалы ООО "Валбэк-ру"

Группа Vologda Discovery