В Международный день памятников и исторических мест продолжаем рассказ о вологодских зодчих, на чьих чертежах рождались будущие объекты культурного наследия.

Фёдор фон Фриде (1851-1894) за четыре года пребывания на посту вологодского губернского архитектора проектирует въезд в Успенскую Семигороднюю пустынь, пристройку Вологодской духовной консистории и Казанскую церковь в Никольске и другие объекты.

О зодчем можно сказать, что Российскую империю он изъездил если не поперек, то вдоль точно: от Малороссии до Сахалина. Полное его имя – Фридрих Болеслав Алексий фон Фриде. Родился будущий архитектор в 1851 году в Могилеве, первоначальное образование получал в Петербурге во 2-й, а затем в 5-й гимназии. В 1867 году поступил в Строительное училище и окончил его лишь в 1876 году (при том, что курс рассчитан на пять лет) – вероятно, учеба давалась ему непросто.

Выпустился Фёдор Юльевич со званием архитекторского помощника и с правом на чин X класса (самым низшим был XIV-й класс) и сразу получил назначение младшим инженером в Чернигов. Здесь же он встретил свою судьбу – дочь подполковника Варвару Петровну Ашландер. Фёдору – 26 лет, ей – 22. Молодые люди были разного вероисповедания: он евангелическо-лютеранского, она – православного, но это не помешало им вступить в брак. Они обвенчались в Николаевской церкви Чернигова 4 ноября 1877 года. В этом же году семья отправилась в Архангельск.

На новом месте Фёдор фон Фриде служил городским архитектором и преподавал математику в Архангельской духовной семинарии. Он проектировал временный мост на реке Кузнечихе, 13 временных пристаней на Северной Двине, также занимался берегоукреплением на 6-м километре от Архангельска.

В 1880 году архитектор с женой и годовалой дочерью Ольгой отправляется еще дальше – на Сахалин, где строит юрты для ссыльно-каторжных, деревянную церковь на 300 человек, дома для служащих, а также лазарет, паровую мельницу, баню, солеварню и хозяйственные постройки. В 1884 Федор фон Фриде назначен младшим архитектором в Калугу, где проектирует церковь на 400 человек и каменную колокольню для уже действующего храма.

Через два года зодчий получает повышение и становится губернским архитектором в Минске. Как и на прежнем месте Фёдор Юльевич занимался ремонтом казённых зданий, постройками церквей и частных домов. Новое назначение привело архитектора в Несвиж – резиденцию князей Радзивиллов. Род оставил после себя богатое архитектурное наследие – замки, которые сегодня привлекают туда туристов. В XIX же веке древний город при большом количестве деревянных построек неоднократно горел. Федор Юльевич распланировал выгоревший Несвиж для последующей застройки. Также зодчий окончил постройку городской больницы в уездном городе Новогрудки.

С таким богатым багажом приехал он в Вологду и стал губернским архитектором в 1890 году, сменив уволившегося по болезни академика архитектуры Ивана Рота. Семья фон Фриде поселилась в доме крестьянки Прасковьи Котцевой по Большой Архангельской улице (несохранившийся дом на Чернышевского, 29).

В период своей службы Фёдор Юльевич активно сотрудничает с Вологодской епархией. До нас дошел его проект въезда в Успенскую Семигороднюю пустынь, располагавшуюся в 75 км к северу от Вологды и в 32 км к северо-западу от Кадникова. Главную Успенскую церковь основали здесь в начале XV века иноки Дионисиево-Глушицкого монастыря. По одной из версий Семигородняя пустынь получила свое название от бывшей здесь Семигородней волости, а сама волость – от семи селений, которые были расположены на семи небольших холмах.

С 1753 года деревянные строения пустыни заменялись каменными, и каждый настоятель старался внести свой вклад в строительство монастыря. Проект въездных ворот для пустыни Фёдор фон Фриде выполняет в 1891 году. Однако судя по фотографиям 1901 года въезд в Семигороднюю пустынь его идее не соответствует. По каким-то причинам она так и не была воплощена. Но этим его сотрудничество с Вологодской епархией не ограничилось. Он также разработал проект каменной пристройки для лестницы при помещении Вологодской духовной консистории.

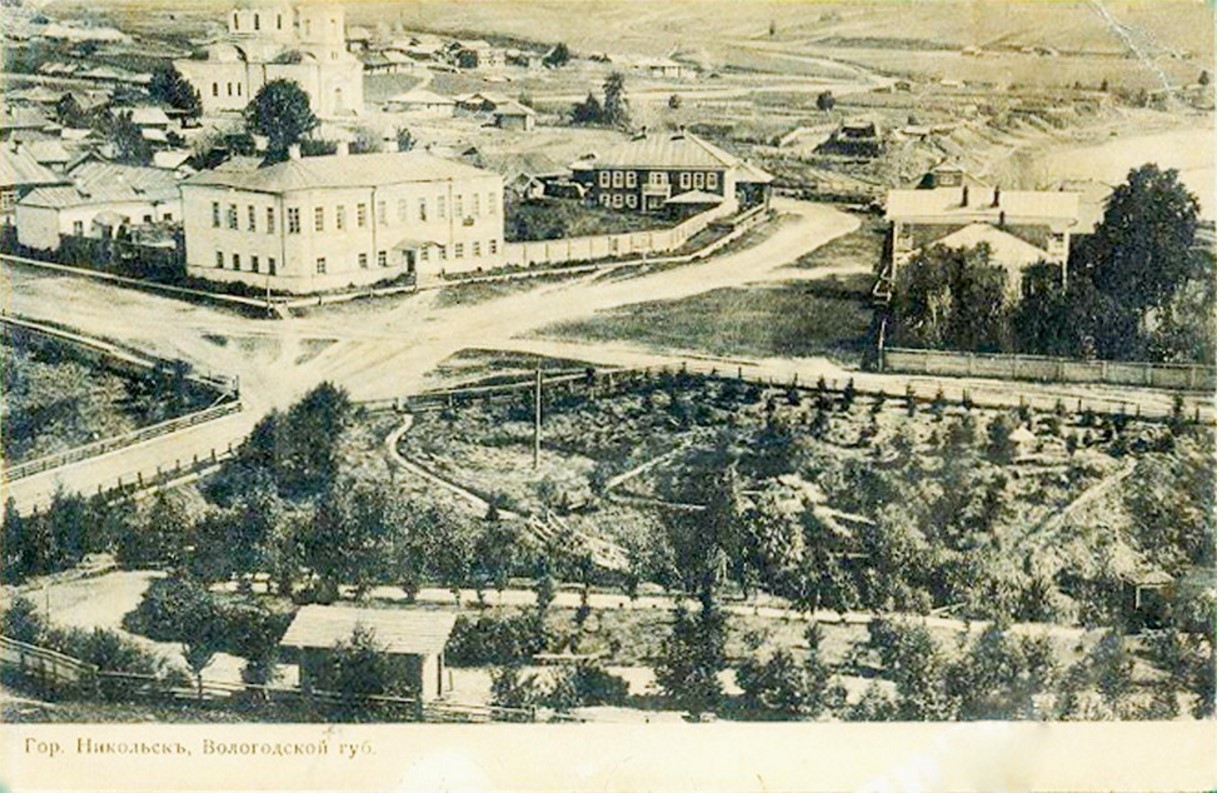

Одним из примечательных объектов Фёдора Юльевича становится Казанская церковь в Никольске. К сожалению, проекта ее найти не удалось. Но в деле о строительстве храма есть письмо одного из попечителей, адресованное Фёдору Юльевичу, где автор уведомляет, что сам получить проект и пояснительную записку, а также передать за них деньги не может, но пошлет вместо себя другого человека.

Возведение новой церкви приурочили к 100-летию Сретенского собора (над ним работали губернские архитекторы Петр Бортников и Иван Фохт). В праздничные дни главный и единственный на тот момент храм города не вмещал и половины прихожан. Поэтому решили возвести новую каменную одноэтажную церковь во имя Казанской Божией Матери – в память о явлении Казанской иконы возле речки Дуниловки (в 35 верстах от Никольска) местному крестьянину Диомиду Крохалевскому в XVII веке.

Казанский храм спроектирован в неовизантийском стиле.

Казанский храм строился за счет добровольных пожертвований. Сбор средств начался в 1889 году и продолжался параллельно со строительством 15 лет. Кирпич выделывали из местных глин хорошего качества в трехстах метрах от храма, в старинном квартале – Мещанах.

Торжественная закладка храма «на радость граду и утешение всему Соборному приходу» состоялась 30 июня 1891 года. Надзор за работами осуществлял городской архитектор Пётр Алексеевич Федоров. Сохранилась его подписка от 1895 года, в которой он обязуется «ответствовать за правильность и прочность работ, как в отношении самой постройки, так и при постройке лесов, подмостков, лестниц и т.п».

Строительство завершили в 1905 году, но автор проекта не дожил до его воплощения. Фёдор Юльевич скончался 8 декабря 1894 года от чахотки, на 43-м году жизни, оставив супругу Варвару Петровну одну с четырьмя детьми. Отпевал покойного по протестантскому обычаю пастор Леонард Карл Готфрид Кёнигсфельд, служивший в ярославской кирхе Петра и Павла. Храм был центральным для евангелическо-лютеранской общины Европейской части России.

Архитектурное сообщество отозвалось на смерть товарища некрологом в петербургской газете «Неделя строителя», начав его со слов «Семья русских зодчих понесла новую утрату...». После смерти архитектора остались незавершенными сметы и чертежи по ремонту Тотемских присутственных мест, проект с пояснительной запиской на постройку каменной колокольни при Грязовецкой тюремной церкви, а также сметы и чертежи по ремонту Кадниковских присутственных мест. Обязанности по их составлению были возложены на других служащих Строительного отделения.

Вдова Варвара фон Фриде осталась в Вологде и взяла на себя управление имением покойного мужа. В 1895 году она подала ходатайство о занесении детей в дворянскую родословную книгу, чтобы они считались потомственными дворянами. На тот момент средняя дочь Екатерина училась в VI классе Мариинской женской гимназии, Александр – в III классе классической гимназии, а Николай – в I классе реального училища. Сыновья впоследствии выбрали путь, с архитектурой не связанный: старший Александр служил офицером 198-го Александро-Невского пехотного полка, а младший Николай стал околоточным надзирателем 3-го участка Вологды – по сути участковым полицейским.

О строительстве больницы для душевнобольных в сельце Кувшиново и приюта, для которого ежегодно жертвовал средства отец Иоанн Кронштадский, расскажем в следующем выпуске проекта «Имя зодчего».

Источники:

Баева Е. В. и др. Казанская церковь: история строительства и архитектура / // Никольская старина: исторические и этнографические очерки. – Вологда, 2000. – С. 286-296

Барановский Г. В. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников Института гражданских инженеров (Строительного училища). – СПб., 1892. – С. 358-359

Воронин И. Б. Этюды по вологдоведению.

ВУЦА ф. 585 оп.1д.38

ГАВО ф.14 оп.1 д.3752

ДАЧО ф.679 оп.10 д.299 л.186 об.

Лебедев В. Семигородная Успенская пустынь и приписной к ней Николаевский Катромский монастырь. — Вологда, 1901.

Минаев А.Л. Вологодские губернские архитекторы конца XVIII – начала XX вв.// Известия ВОИСК. Вып.14. – Вологда, 2005.

Теги: имя зодчего, Никольск