Александр Ремер не был вологодским губернским архитектором – по прибытии в Вологду он сразу занял высший пост в Строительном отделении и стал губернским инженером. Александр Иванович причастен к строительству таких важных для города и губернии объектов, как приют «Ясли», дом для умалишенных в Кувшинове и мастерская для малолетних преступников в Самаринском саде.

Александр Ремер родился в 1856 году и воспитывался в Динабургском реальном училище в городе Динабурге (сейчас Даугавпилс в Латвии, а тогда это была территория Белоруссии). Александр Иванович в 1876 году поступил в Строительное училище в Санкт- Петербурге и окончил его в 1882 году.

Выпускника назначили младшим инженером Гродненского губернского правления, где он заведовал отведенным ему районом и исполнял технические поручения. Занимался деревянными церквями в селе Страдегах Брестского уезда и селе Блошах Кобринского уезда. При нем же завершена перестройка каменного католического костела в православную церковь в Бельском уезде. В ведении Александра Ремера также было возведение «Королевского» моста на сваях. В длину он составлял 42 сажени (91 метр, для сравнения Красный мост в Вологде – 80 метров).

В 1884 году был переведен младшим архитектором в Волынское губернское правление, где участвовал в капитальном ремонте и возведении пристройки к зданию уездного казначейства в городе Ковеле по готовому проекту. Помимо исполнения обыкновенных своих обязанностей участвовал в международных комиссиях по сооружению и возобновлению пограничных знаков (таковыми служили деревянные столбы, которые периодически нужно было заменять, так как они сгнивали). В частном порядке составлял чертежи и проекты, участвовал в ремонтных работах.

В 1888-1895 годах Александр Ремер занимал пост губернского инженера в Вологде. Помимо своих служебных обязанностей он не раз замещал губернских советников и исполнял обязанности вице-губернатора. Также Александр Иванович возглавлял губернский тюремный комитет. Как архитектор на новом месте он занимался в основном строительством и ремонтом социальных объектов. Расскажем о некоторых из них в еще одном выпуске проекта «Имя зодчего».

Мастерская для малолетних преступников в Самаринском саду

В Вологде он по собственному проекту построил здание мастерской для малолетних преступников. К тому времени в Вологде в Самаринском саду (располагался рядом и на месте Дворца культуры железнодорожников) работал Вологодский исправительный приют для малолетних. Сад изначально принадлежал дворянину, дяде и крестному Игнатия Брянчанинова – Дмитрию Самарину. В 1847 году сад был открыт для публики и стал популярным местом для прогулок. Потом участок делился между наследниками, переходил из рук в руки, пока в 1884 году у Ярославско-Костромского земельного банка его не выкупили для открытия ремесленного приюта для малолетних преступников по поручению губернатора Михаила Кормилицына, известного своей благотворительной деятельностью. Устав приюта приняли еще в 1877 году, но средств на устройство не находилось. В конце концов необходимая сумма пожертвований набралась. Из них 100 рублей было выручено от спектакля, устроенного супругой губернатора.

В 1886 году приют открыл двери для воспитанников. Там содержались мальчики от 10 до 17 лет, совершившие различные преступления. Создатели приюта стремились перевоспитать маленьких нарушителей с помощью труда, поэтому ребят обучали столярно-токарному и сапожному мастерству, а также огородничеству. Провинившихся наказывали розгами и черновыми работами или сажали в карцер.

Выпускников не оставляли на произвол судьбы. Совет общества земледельческих колоний и ремесленных приютов и священнослужители храмов до 23 лет вели надзор за тем, как бывшие воспитанники себя ведут, где живут и хватает ли им заработка. В случае нужды выпускники могли обратиться за помощью в приют.

Учреждение работало вплоть до 1917 года, затем здание приюта начали переустраивать под детский сад для детей работников железной дороги, а в 1920 году открыли там распределительно-наблюдательный дом, в который дети поступали из приемника и находились до выяснения их дальнейшей судьбы. В 1924 году территория Самаринского сада и все его строения были предоставлены Укпрофсожу для «втягивания рабочих масс в культработу» и постройки нового здания под клуб, позже ставший известным как Дворец культуры железнодорожников.

Ни одной из построек приюта на сегодняшний день не сохранилось. На начало ХХ века там располагались: деревянные дом, два флигеля, мастерская, баня, сарай, хлев, заборы и ворота.

Приют для брошенных младенцев на набережной Вологды

Также Александр Иванович занимался перестройкой под приют «Ясли» каменного здания на Златоустинской набережной, пожертвованного купцом Калашниковым (ныне наб. VI Армии, 109). Александро-Мариинский серебряный приют «Ясли» для брошенных младенцев был открыт 28 октября 1891 года и назван в честь серебряной свадьбы императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Государь на ходатайстве о создании учреждения оставил свою резолюцию: «Мы очень тронуты и сердечно благодарим». Первыми подопечными стали 200 младенцев, позднее там содержались около 100. Детей вскармливали стерилизованным коровьим молоком, при необходимости обращались к услугам кормилиц.

Приют существовал на пособия от земства. Земства появились в Российской империи в результате земской реформы Александра II и выполняли функции, схожие с функциями современных городских и районных администраций, и занимались на местном уровне вопросами образования, здравоохранения, продовольствия и др. Также работу «Яслей» поддерживали пожертвования частных лиц. Так, по несколько сотен рублей ежегодно приюту высылал отец Иоанн Кронштадский.

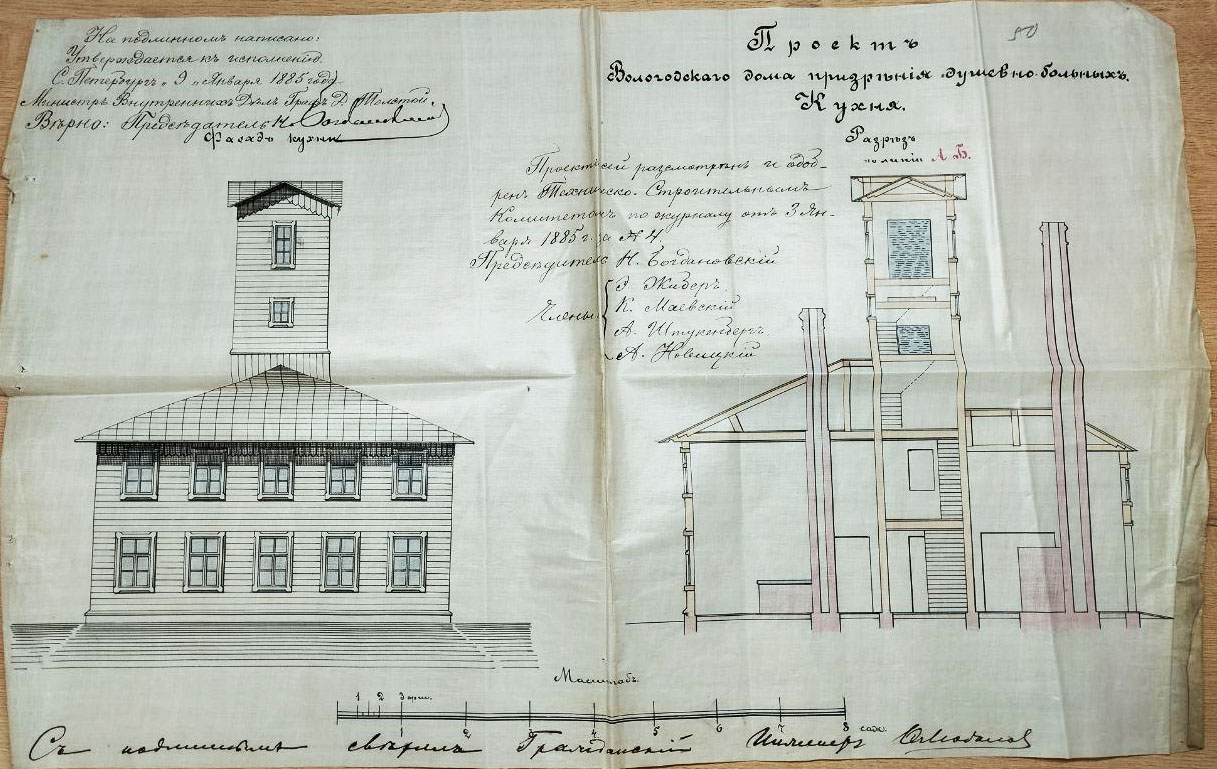

Больница для душевнобольных в Кувшинове

Кроме того, Александр Ремер руководил строительством здания для душевнобольных по образцовому проекту академика архитектуры Ивана Шторма в Кувшинове. Вопрос размещения таких пациентов в губернии оставался острым на протяжение десятилетий. Деревянный одноэтажный дом для умалишенных, возведенный в 1843 году по проекту Николая Трубчанкина и под наблюдением Александра Иваницкого в Вологде, сгорел в 1866 году. Спустя шесть лет вместо него построили каменное одноэтажное здание. Однако очень скоро места для душевнобольных стало не хватать, и земство вынуждено было нанимать посторонние помещения для пациентов. В конце концов на Губернском собрании в 1888 году постановили построить более обширное заведение для душевнобольных. Для этого за 10 тысяч рублей было приобретено имение Кувшиново.

Руководить работами по строительству комплекса зданий поручили Александру Ремеру. Торжественная закладка состоялась 9 июня 1889 года.

Следует отметить, что некоторыми объектами в Кувшинове занимался архитектор Николай Попов-Введенский: он составлял план, фасады и сметы на постройку большого барака, наблюдал за постройкой часовни и ремонтом деревянного дома.

Но основной объем работ курировал Александр Ремер. Сохранились его многочисленные рапорты, в которых он сообщает о некачественном столярном клее, требует расторгнуть контракт с подрядчиком Костылевым, за то, что его бригада неровно кладет деревянные полы и вообще он замедляет ход работ, не реагируя на просьбы увеличить количество рабочих. На что сам Василий Васильевич Костылев крупным и по-детски неуклюжим почерком пишет, что промедление происходит из-за холодов (дело было в декабре).

В 1891 году проведенные за это время работы освидетельствовал ярославский губернский архитектор Владимир Шишкин, назначенный для этого Медицинским департаментом МВД (правительство должно было компенсировать половину затрат земству из государственной казны, поэтому держало стройку под особым контролем). В первый приезд проверяющий отметил, что всё делается правильно.

Однако первая зима выявила проблемы с печами. 7 декабря 1892 года заведующий отделением для душевнобольных врач Яковлев пишет, что в палатах и коридорах температура опускается до 3 градусов, окна и водопроводные трубы замерзают, дверные проемы покрываются инеем, а больные жалуются на холод. Медик требует принять меры по исправлению не работающих печей.

С этим вопросом Земская Управа обращается к Александру Ивановичу, но тот не спешит разбираться. И когда его понуждают к этому уже через обращение к губернатору, отвечает 17 января 1893 года, что врач «вывел слишком смелое заключение о том, что печи сложены в высшей степени неудовлеторительно, так как он во-первых не специалист в этом деле, во-вторых за производством кладки печей не следил». Инженер указывает, что печи до этого успешно прошли испытания, а значительная разница температуры в некоторых палатах верхнего этажа к соответствующим палатам нижнего этажа говорит о неправильном уходе за печами. Но поскольку от него требуют принятия мер, зодчий просит уточнить, входит ли руководство ремонтом печей в его обязанности и не следует ли по этому поводу заключить с ним особое соглашение.

Земскую управу подобный ответ не удовлетворил. В феврале для выяснения вопроса собрали ревизионную комиссию, которая «не могла не обратить внимание на неправильное отношение гражданского инженера Ремера, который на сообщение Управы о низкой температуре даже не потрудился выяснить причину этого явления». По поводу заявления об особом соглашении Александру Ивановичу напомнили, что он, как архитектор, наблюдавший за постройкой, ответственен за правильность устройства печей и более того, в случае их неисправности расходы на ремонт взыщут с самого зодчего.

Земская управа просила губернатора назначить еще одну комиссию из экспертов, сведущих в устройстве печей, но ответа не получала долго.

Тем временем прошла зима, о том, как ее провели больные в холодных палатах, можно только догадываться. И лишь заведующий отделением врач Яковлев упорно продолжал писать бумаги с просьбой немедленно приступить к ремонту печей, иначе если протянуть до осени, то они не успеют просохнуть (а в отделении к тому же находятся больные, которые снимают с себя одежду). Переделывать также пришлось дверные полотна и оконные переплеты.

Приглашенные из Ремесленной управы мастера Николай Шишов, Василий Бородкин и Иван Небродов прибыли осмотреть печи лишь 6 сентября и нашли, что неправильно закреплены изразцы, а ходы проложены так, что часть из них не пропускает тепло. Всего необходимо было переделать 16 печей. Работы завершил к 1 декабря 1893 года подрядчик Василий Долгов. А Александра Ремера ожидал к взысканию чек на 1521 рубль – что превышает годовое жалование губернского архитектора. Но это не единственная претензия к гражданскому инженеру, в Управе также были недовольны тем, что он долго не предоставлял исполнительные сметы и описи по произведенным работам, а без них построенный объект в Кувшинове не мог освидетельствовать ярославский губернский инженер Владимир Шишкин.

Подобный случай выставляет зодчего не в самом выгодном свете, но работать в губернии он продолжил. А территория больницы застраивалась вплоть до 1899 года: количество больных увеличивалось, и на территории возводились новые здания по типу крестьянских изб.

Спорный дом

В юбилейном сборнике о деятельности бывших воспитанников Института гражданских инженеров среди объектов Александра Ремера перечислен дом купца Буторова, однако проект выполнял другой архитектор. История начинается с того, что 1 февраля 1891 года Андрей Николаевич Буторов подает в Губернское правление прошение с тем, чтобы согласовать перестройку с нуля лавки на ул. Гостинодворской в Светлом ряду (проспект Победы, 21). Купец хотел сделать лавки рядом со своим домом двухэтажными с галереей на чугунных колонках под железной крышей, сбоку во дворе он планировал пристроить балкон, а в брандмауэрной стене на первом и втором этажах пробить два окна для освещения торговых помещений с условием, что на ночь они будут закрываться железными ставнями. Проект (фасад и пояснительную записку) сооружения выполнил инженер Кац.

Губернское правление, прежде чем дать ответ, запрашивает в Городской управе планы и фасады всего Светлого ряда, где находится лавка Буторова. Но ведомство отправляет только материалы по соседнему Кожевенному ряду. Плана же Светлого ряда в Управе не оказалось, «и где таковой [план] находится в виду давности постройки этого ряда не известно». На этом, видимо, дело застопорилось, потому что 8 апреля (через два месяца после подачи прошения) Андрей Буторов жалуется самому императору Александру III, что все еще не получил ответа от губернских властей, а уже заготовлены лесные материалы и каменная кладка, купец подрядил рабочих, которым теперь вынужден платить неустойку, к тому же работы после мая стоят вдвое дороже, убытки приносит и то, что из перестраиваемых помещений пришлось на время выселить квартирантов.

Ответа государя в деле нет, но проект перестройки лавки в Строительном отделении в итоге утвердили, но с условием, что деревянную постройку во дворе дома заменят на каменную. Под документом подписались Александр Ремер, губернский архитектор Фёдор фон Фриде и Петр Федоров. Также купца просили выстроить по боковой стене, примыкающей к гостинице Смирнова, брандмауэрную стену. О решении Андрею Буторову объявили 3 мая. Однако в январе следующего года он представляет в Губернское правление новый проект, так как устройство его дома «по первоначальному чертежу оказалось нецелосообразными не соответствует удобствам и потребностям». 23 января и этот проект утвердили.

Александр Ремер представлял Вологодскую губернию на II съезде русских зодчих в Москве, который прошел в феврале 1895 года. Съезд должен был состояться в декабре 1894 года, но в связи с кончиной императора Александра III событие отсрочили.

На съезде обсуждались самые разные вопросы: от борьбы с домовым грибом до развития русской архитектуры в XVIII веке. Бурные дискуссии вызвал вопрос об уравнении прав городского и губернского архитекторов. Одним из аргументов против было то, что получению поста губернского архитектора предшествует долгая служба и «это не одно и то же что техник городского управления, коим являлся городской архитектор».

Особенно показателен доклад председателя съезда Константина Быковского, который говоря о творческом поиске архитекторов и обращении к наследию Средневековья, отметил: «Истинно оригинальное создается во всех областях человеческой деятельности только творческою мощью обобщения элементов, находящихся на лицо, но никогда не создавалось с предвзятою мыслью об оригинальности».

Александр Ремер своего доклада не представлял, но благодарность за его участие в Вологодское губернское правление пришла. После съезда в 1895 году Александр Иванович покинул Вологодчину в связи с переводом в другую губернию.

Источники:

Барановский Г. В. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников Института гражданских инженеров (Строительного училища). – СПб., 1892. – С. 358-359

Белова Н.А. Вологодские исправительные учреждения для несовершеннолетних правонарушителей (1918-1920-е гг.) // Historia provinciae - журнал региональной истории. 2021. Т. 5, № 4. С. 1143-1197. https://doi.org/10.23859/2587-8344-2021-5-4-3

Воронин И. Б. Этюды по вологдоведению.

ГАВО ф.14 оп.1 д.352

ГАВО ф.34 оп.1 д. 710

ГАВО ф.34 оп.1 д. 711

ГАВО ф. 585 оп.1 д. 73

Сборник сведений о средних учебных заведениях Виленского учебного округа. — Вильна : в Тип. М. Р. Ромма, 1873. — 376 с. : 32 см.

Труды II съезда русских зодчих в Москве / под ред. И.П. Машкова; Изд. Моск. архитектурного о-ва. М.: Типо-лит. Ж. Шейбель и Ф. Воост, 1899. - [4], 291 с., 7 л. ил.; 31,5х23 см.

Самаринский сад (исследования О.В. Шигаревской). Электронный ресурс: https://m.vk.com/@dom_samarina-samarinskii-sad

Яковлев А. Краткий обзор деятельности Вологодского губернского земства по призрению душевнобольных. М., 1898. С. 1 – 4, 6, 8, 23-24.