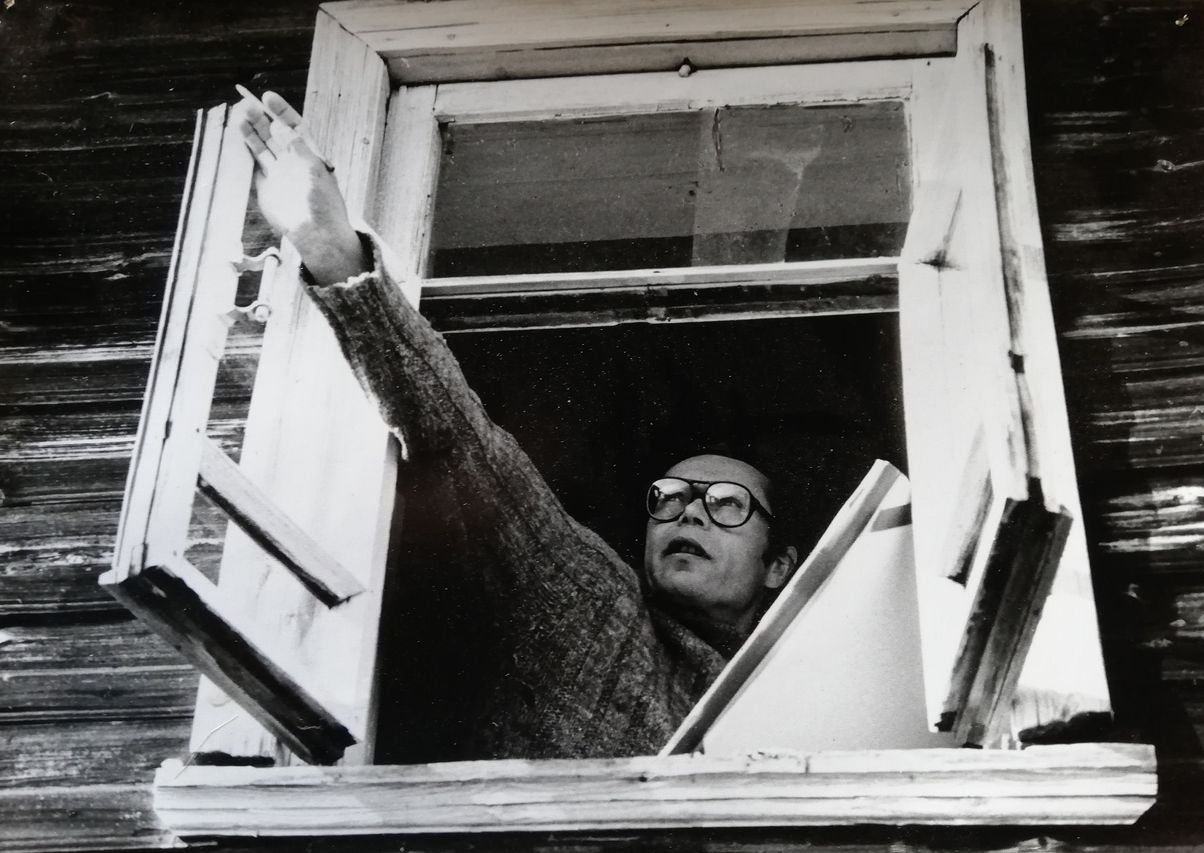

«И я творю из ничего свои моря, пустыни, горы...»: к 80-летию со дня рождения Георгия Попова

2019 ОсеньЮлия Шутова

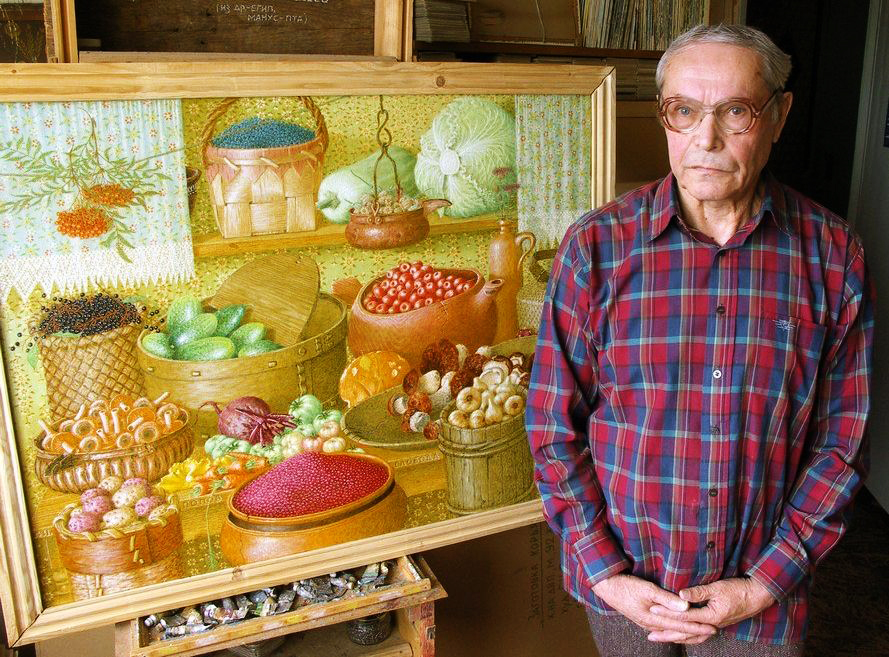

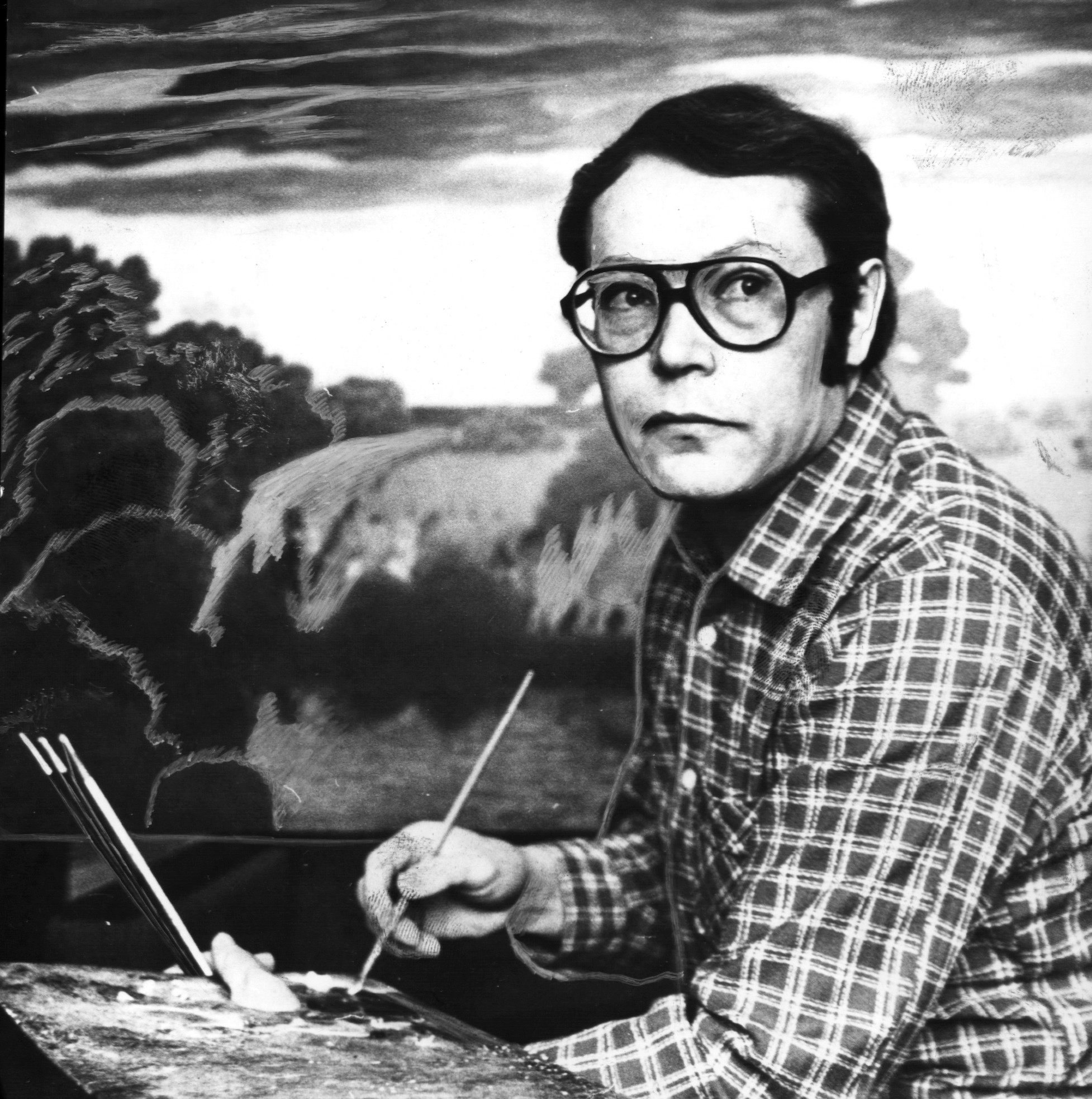

«Чтобы стать художником, я вернулся в деревню, всегда помня известное восклицание Ренуара, вызванное желанием одного молодого художника ехать работать в Италию: “Разве у него нет родины!”», – писал Георгий Попов, воспевший тотемскую «щедрую землю». О творчестве признанного мастера, его страсти к литературе и краеведению, а также о музее художника в деревне Слобода побеседовали с искусствоведом, постоянным куратором выставок Георгия Попова Ириной Балашовой, тотемским краеведом Александром Кузнецовым и сыном художника Сергеем Поповым.

***

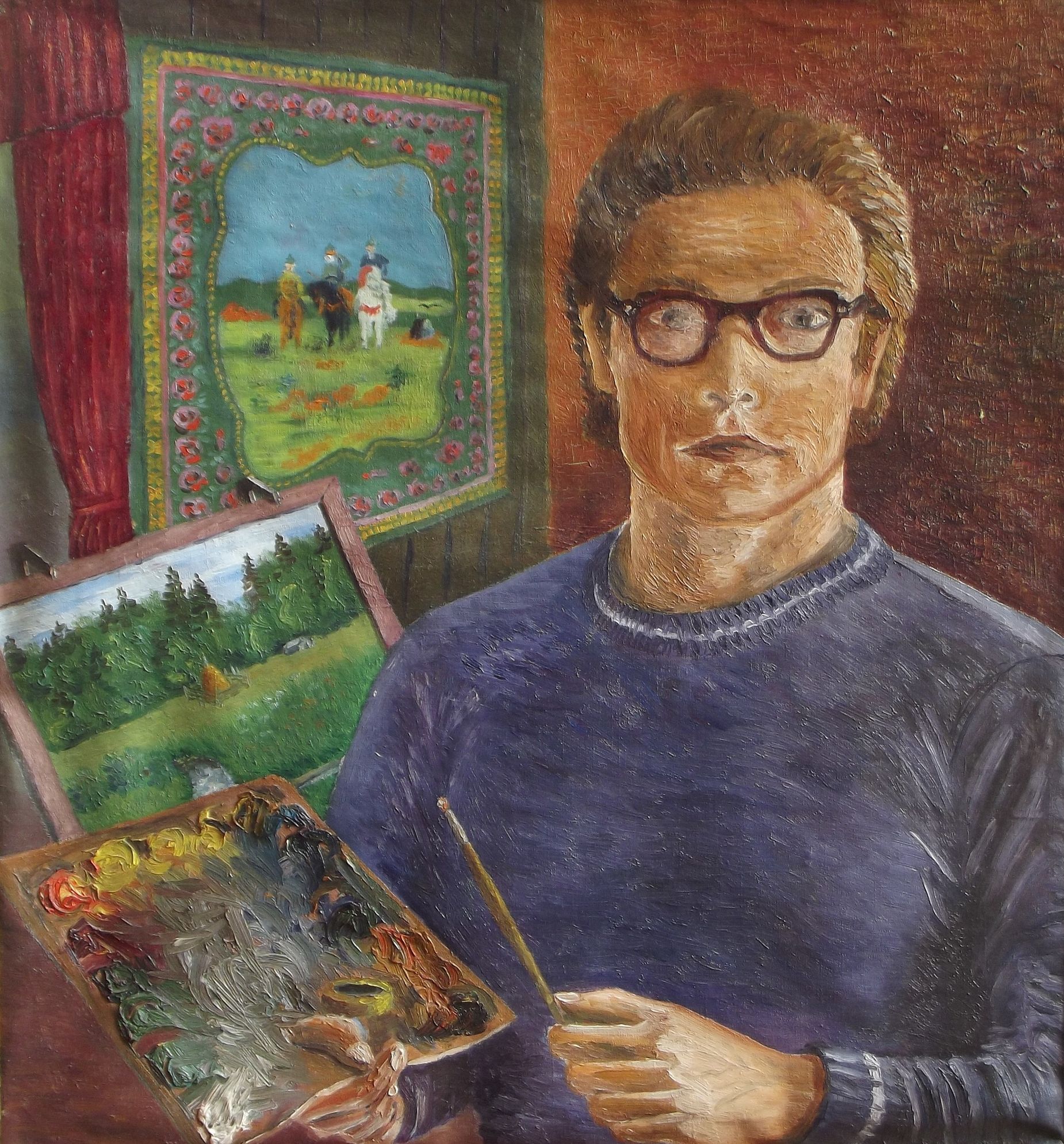

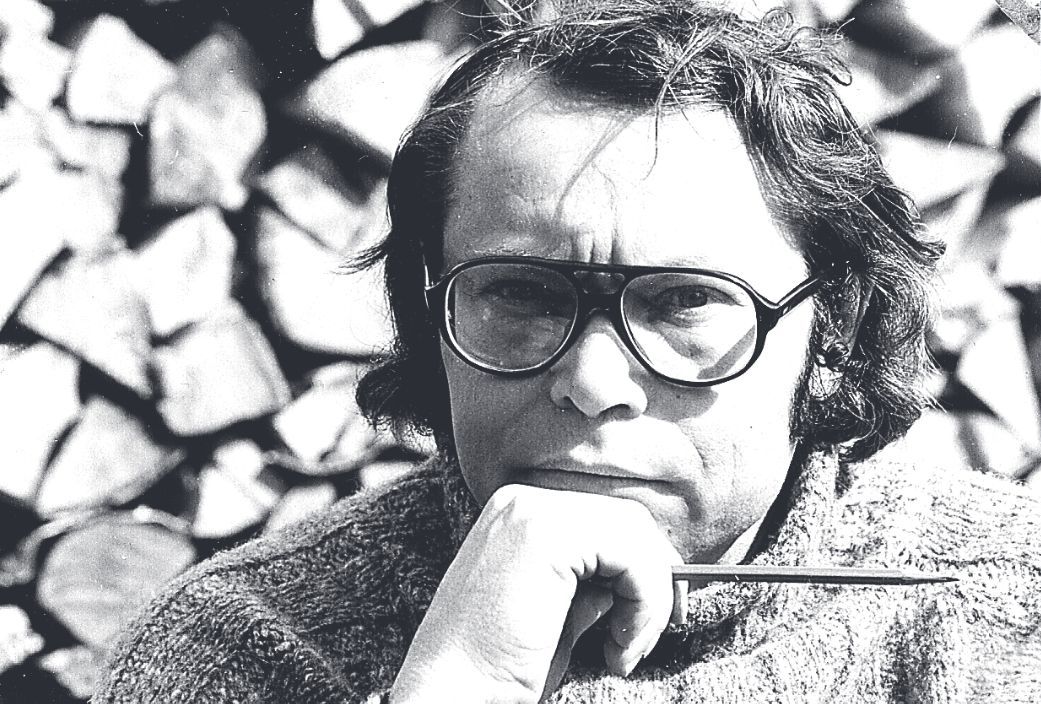

«Были в школе одноклассники, которые рисовали гораздо лучше меня», – рассказывал Георгий Попов. К живописи он пришел достаточно поздно и, можно сказать, буквально: рабочий Невского химического комбината в 1964-м году посетил Эрмитаж, где была открыта большая экспозиция американского пейзажиста Рокуэлла Кента. «Это словно прострелило его сознание! – говорит Ирина Балашова. – До этого он вообще-то больше увлекался поэзией». Впечатления от картин были настолько сильными, что в зале Огюста Родена, среди его скульптур, Жорж Попов пообещал самому себе: стану художником!

«Он с Рокуэллом Кентом мысленно прожил в друзьях всю жизнь. Он его вдохновлял – такой путешественник и борец, чья судьба была схожа с его любимым Джеком Лондоном. Одну из поздних картин посвятил Кенту. А вообще он с ними был на короткой ноге – с писателями, художниками чувствовал себя абсолютно на равных. Такое могут себе позволить только натуры гениальные», – считает Ирина Борисовна. На вопрос о круге общения Попова отвечает: совсем узкий, если речь идет о реальных людях, но огромный, если говорим о поэтах и прозаиках. Сын художника Сергей вспоминает, что в библиотеке отца было около пяти тысяч книг. Александр Кузнецов рассказывает о городской «традиции» художника: «Георгий Иванович собирал библиотеку всю жизнь, а в советские времена это было непросто. В Вологде у него была привычка раз в неделю пройтись по книжным магазинам. Он всегда приобретал литературу, собирал альбомы с репродукциями художников. Прессу тоже читал активно – в конце 1980-х стало выходить много газет, и Георгий Иванович их покупал. В его квартире в углу стояла пачка этих газет метра полтора высотой».

Георгий Попов с 1983 года жил в Вологде, но город, и это признают все, интересовал его мало. «Город шумен, порочен и грязен…» – так начинается одно из его стихотворений. «Он обожал свою тотемскую землю, деревенские просторы». И любовь эта зародилась еще в самом детстве, когда маленький Жоржик только учился делать первые шаги в родном селе Красном. Многие думают, что Жорж Попов – это псевдоним, использование имени на французский манер. На самом деле родители в северной глубинке почему-то решили назвать сына именно так, а вот Георгием его сделали… учителя. «Окончил он Погореловскую среднюю школу – позже и я там учился – и в аттестате его записали как Георгий Попов, с этого момента началась история двойного имени, – вспоминает Александр Кузнецов. – Он и картины подписывал то Жорж, то Георгий. И публикации тоже… Я ему говорил потом: надо было вам остановиться на «Жорж Попов», потому что это очень необычное сочетание. Художники порой ищут себе псевдоним, а тут и искать не надо было. А он спокойно к этому относился – по сути, ему было всё равно».

Всё его творчество – радостное, оптимистичное, яркое – родом из тотемского детства, хотя его не назовешь счастливым: отец оставил семью рано, мать в 1949-м арестовали, и год мальчик провел в детдоме. «Он был довольно сложным, резким человеком, и в то же время всегда в нем чувствовалась какая-то незащищенность, связанная с тяжелыми детскими годами. Это был ребенок необласканный, рос он одиноко. И вся любовь, вся доброта, что в нем была, ушла в картины. Он не был похож на свои произведения», – говорит Ирина Балашова. Именно на тотемской земле, в Фоминском, где жила его мать, он нарисовал, наверное, самую знаменитую свою работу – «Щедрая земля» (1976) и выразил свое представление о счастье на родной земле, спел гимн северной природе, щедрой для тех, кто трудится на ней не покладая рук.

.jpg )

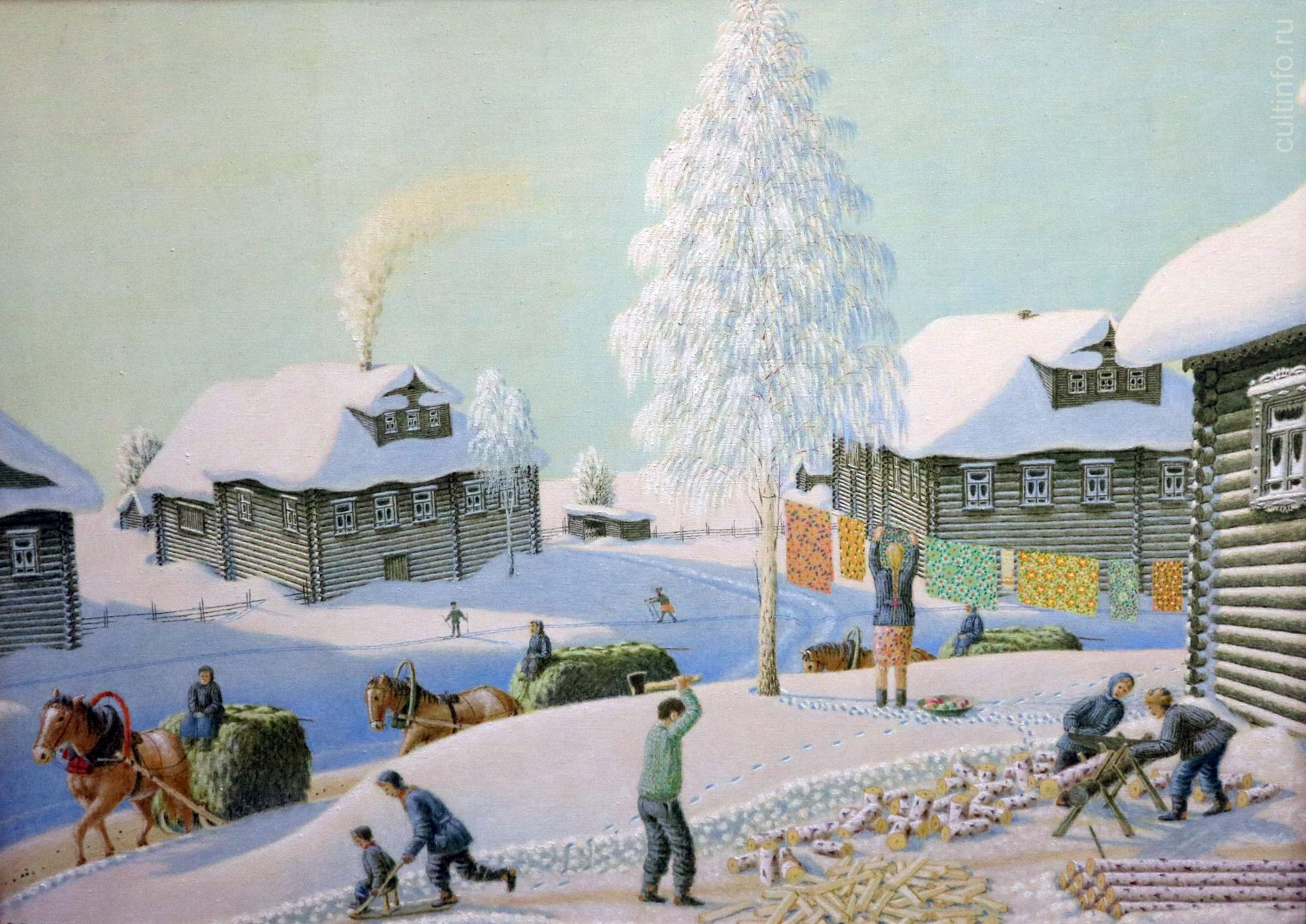

Той идеальной деревни, что писал Попов, не существовало, но мог ли признать это настоящий мечтатель и творец? Он утвердил на карте свою страну Поповию (именно так называется одна из его картин) и не желал покидать эту безмятежную, наполненную тихой радостью крестьянского труда и яркими красками даров природы землю. И эти сюжеты – историю той деревни, которой в принципе не было – узнавали жители не только Вологодчины, но и других регионов. «Он ведь и не старался приблизить свою живопись к реалиям. Но помню хорошо, что люди, которые даже не были в Тотемском районе, в наших деревнях, узнавали на его картинах свою малую родину, – рассказывает Александр Кузнецов. – После выставок часто писали в отзывах: да, хорошо это помню – хотя порой и область нашу не видели. То есть ему удавалось найти образы, которые искусствоведы назвали бы архетипами. И когда Георгий Иванович писал, то всегда думал о зрителе, прикидывал, как люди отзовутся о картинах. Он с интересом читал книги отзывов после выставок, это было для него очень важно».

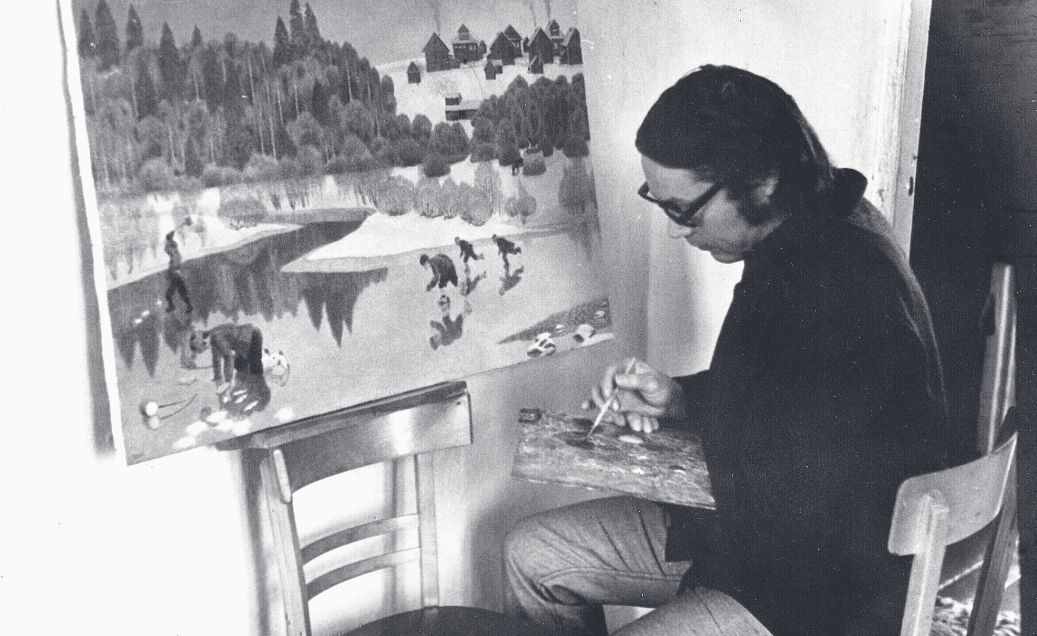

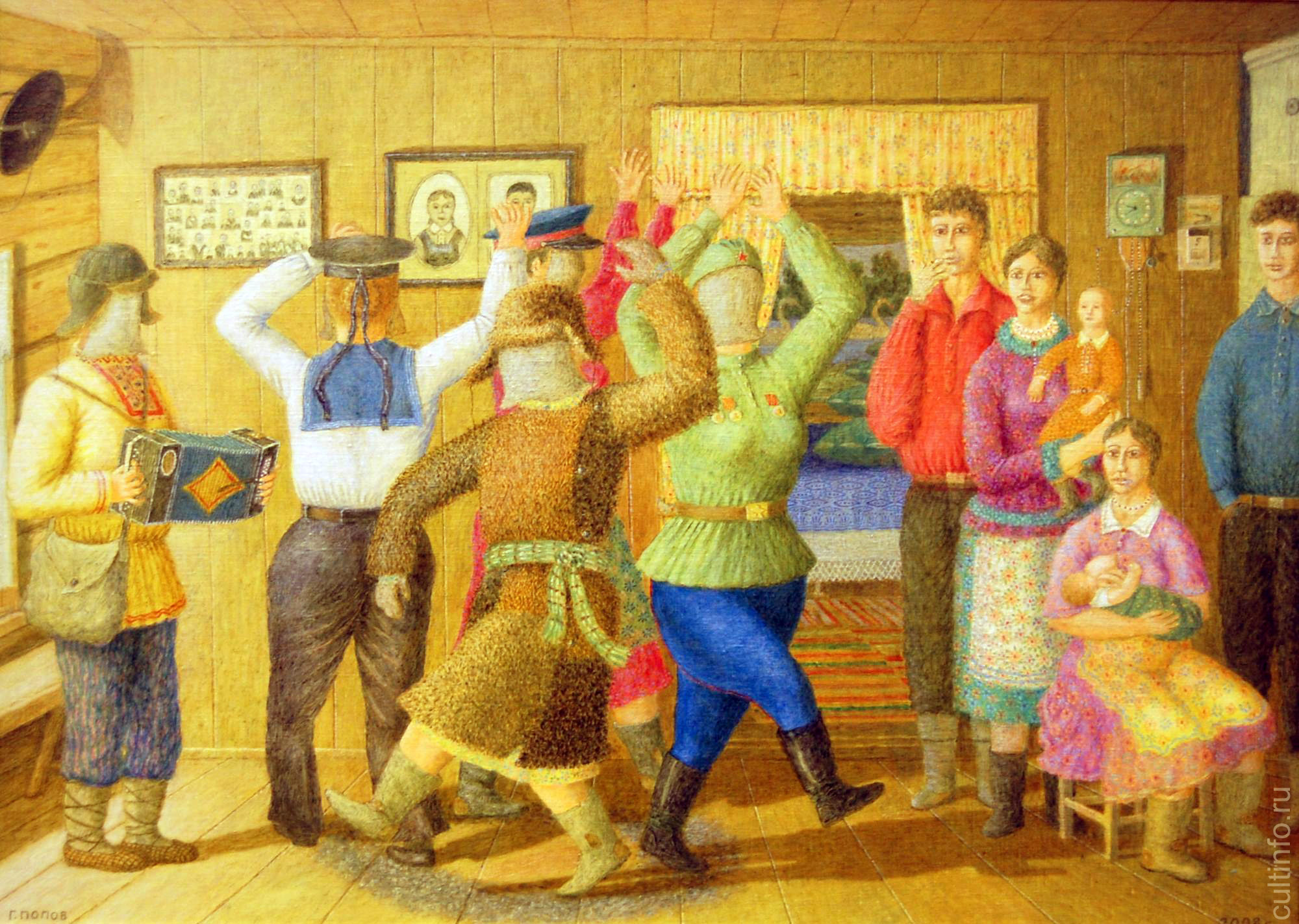

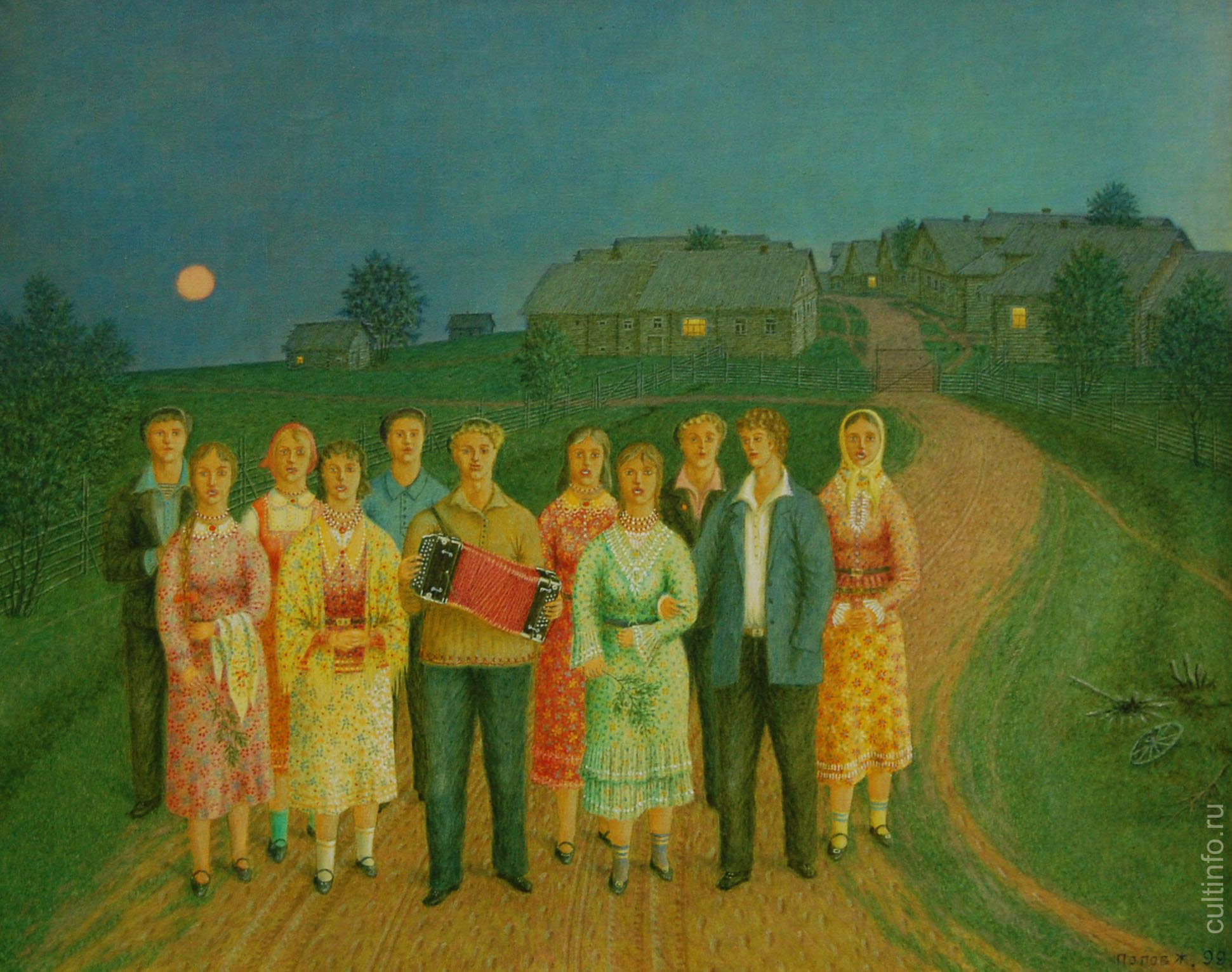

Начинал Попов с натюрмортов – помните Ленинград? Жил он тогда в общежитии, купил набор художника и писал, что было перед глазами: «банка консервов, бутылка вина, стакан с водой, апельсин, мандарин – всё, что на столе лежало». А вот тот самый поповский стиль начал формироваться ближе к 1970-м, в этом плане показательно полотно «Дары осени». Возникают те самые сказочные «скатерти-самобранки», на которых волшебным образом собраны в деревенские туеса и крынки с угощениями из разных времен года. «Картины Георгия Ивановича с наслаждением рассматриваешь вблизи и на расстоянии. Они как прекрасный узор, созданный терпеливыми руками, где каждый мазок подобен стежку вышивки», – напоминает Ирина Балашова, сравнивая художника с золотошвейкой. Каждая ягодка прорисована отдельно, и на ней еще блик и углубление! «Попробуйте представить, сколько точечных мазков ему нужно было сделать, а работал он очень тонкими кистями. И вот в этом дотошном, доскональном творчестве невероятная красота, поэзия и гармония!» Вторым по популярности жанром Попова была бытовая картина, и здесь особенно выделяются сюжеты деревенских праздников и сельскохозяйственных работ.

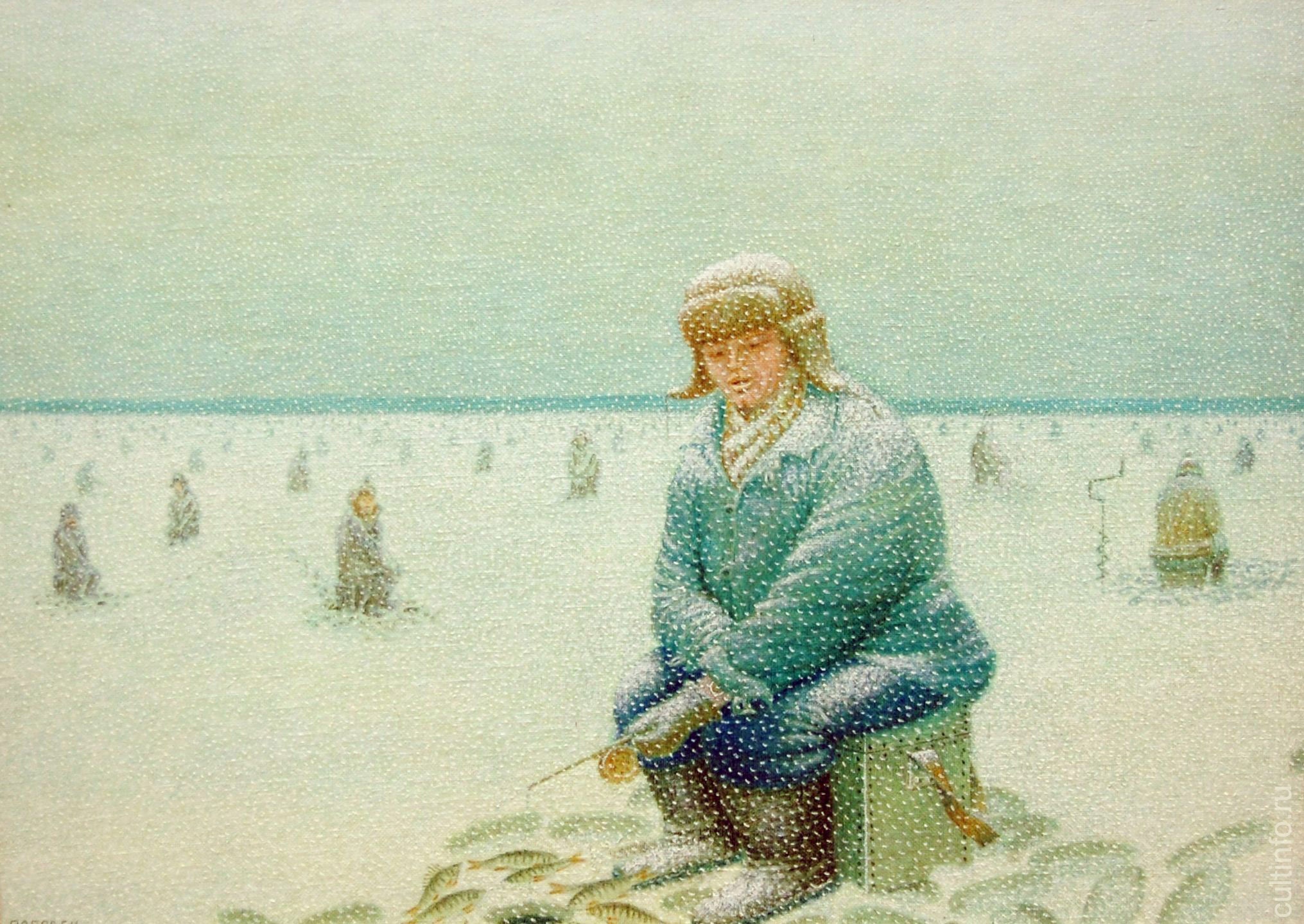

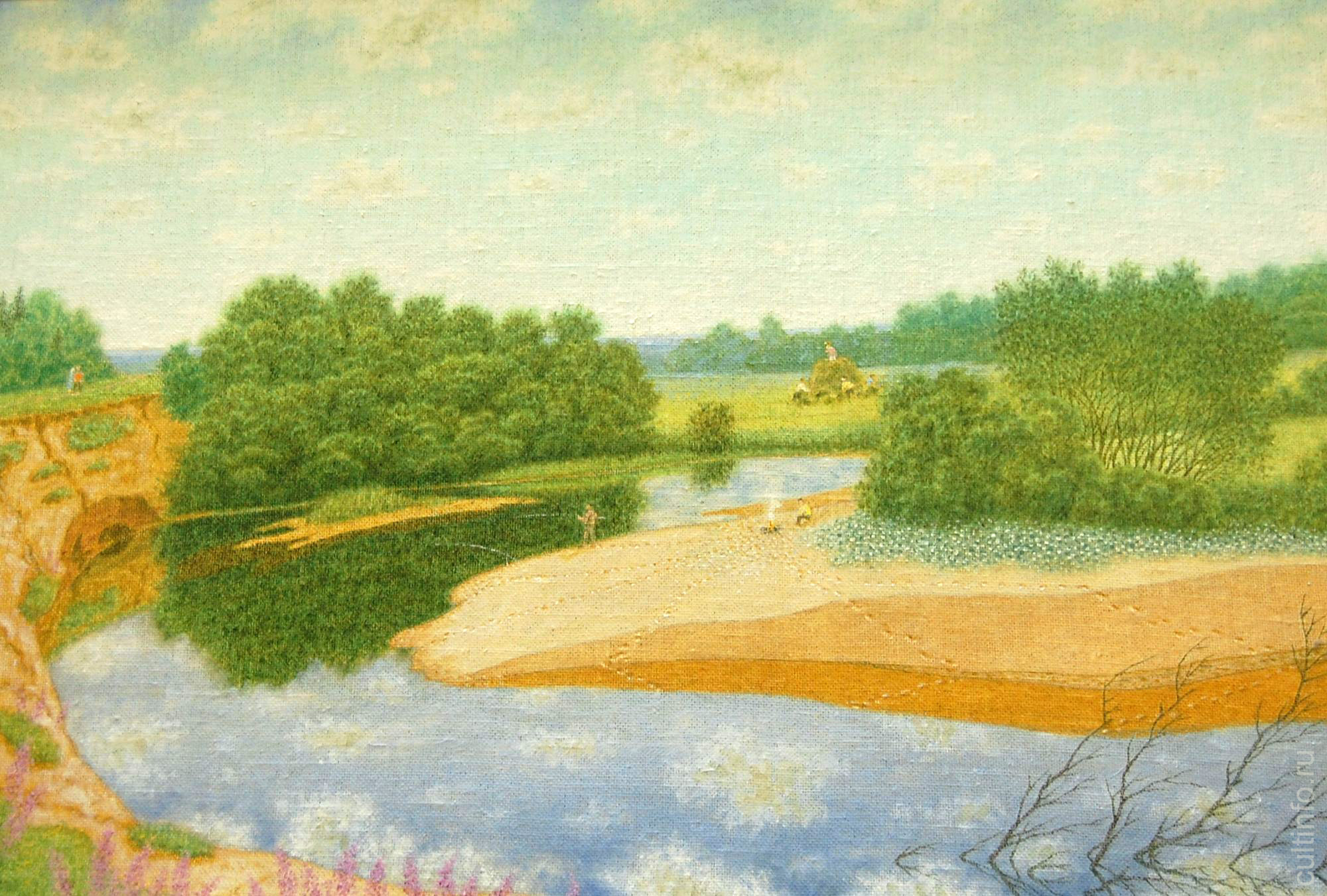

«Ежедневно, подходя к холсту, я вспоминаю, мысленно заменяя «твои» на «свои», строки Владислава Ходасевича: «И я творю из ничего свои моря, пустыни, горы...» Свой мир. И в нем, созданном мною по законам гармонии и красоты, живу несколько часов. И в нем мне живется гораздо лучше, нежели в мире реальном...» – писал художник. Он действительно работал ежедневно, редко покидая городскую мастерскую или дом в деревне Слобода, где проводил каждое лето. Конечно, оставлял себя на картинах. «Ну, например, многие сюжеты связаны с рыбалкой – Георгий Иванович это дело любил, и я с ним в Слободе, бывало, рыбачил. Так вот, это он там изображен – одинокий рыбак на реке», – рассказывает Александр Кузнецов. В одном из дневников художник описывал ночную рыбалку – он увидел на темном небе два следа от самолетов, один из которых, как спица, пересекал луну. Этот момент позже лег в основу полотна «Одиночество на планете Земля». «Есть у него на картинах молодой человек в красной рубахе – сюжетов десять таких, даже больше, если присмотреться. Нельзя сказать, что это автопортрет, но вот так он видел себя в собственной живописи. «Пахарь» – это не он, конечно. Но это тоже обобщенный образ художника, который пашет ниву искусства – вот в чем суть была этой картины. И, конечно, это гимн труду простого человека – у всех на этой картине нимбы над головой. Кто работает на земле – святые люди, так он считал. А сам при этом был атеистом».

В Вологде Попов трижды пересекался с Рубцовым – встречи были случайные, но родство между ними было ощутимо: раннее детство на берегах Толшмы, военные голодные первые годы жизни, детдом... Не только судьбы, но и укоренившаяся любовь к малой родине сближала их. «Отец описывал встречи с Рубцовым в очерках. Говорил, тому понравились его стихи», – вспоминает сын художника. В 2000-е годы Попов стал писать «рубцовский» цикл картин: «Сборщик брусники, поэт Н. Рубцов» (2005), «Сборщик брусники» (2008), «И буду жить в своем народе» (2006). «На экскурсиях возле «Сборщика брусники», где поэт лежит в ягодах в лесу, у меня частенько спрашивали: неужели так бывает? Я говорю: значит, вы не были в нашем лесу! Когда лето сухое, то мох мягкий. И вот человек собирал ягоды и устал – он упал и отдыхает словно на перине. Городские не верят, но Попов-то все леса свои исходил от и до – знал это прекрасно», – рассказывает Ирина Балашова.

В Вологде Попов трижды пересекался с Рубцовым – встречи были случайные, но родство между ними было ощутимо: раннее детство на берегах Толшмы, военные голодные первые годы жизни, детдом... Не только судьбы, но и укоренившаяся любовь к малой родине сближала их. «Отец описывал встречи с Рубцовым в очерках. Говорил, тому понравились его стихи», – вспоминает сын художника. В 2000-е годы Попов стал писать «рубцовский» цикл картин: «Сборщик брусники, поэт Н. Рубцов» (2005), «Сборщик брусники» (2008), «И буду жить в своем народе» (2006). «На экскурсиях возле «Сборщика брусники», где поэт лежит в ягодах в лесу, у меня частенько спрашивали: неужели так бывает? Я говорю: значит, вы не были в нашем лесу! Когда лето сухое, то мох мягкий. И вот человек собирал ягоды и устал – он упал и отдыхает словно на перине. Городские не верят, но Попов-то все леса свои исходил от и до – знал это прекрасно», – рассказывает Ирина Балашова.

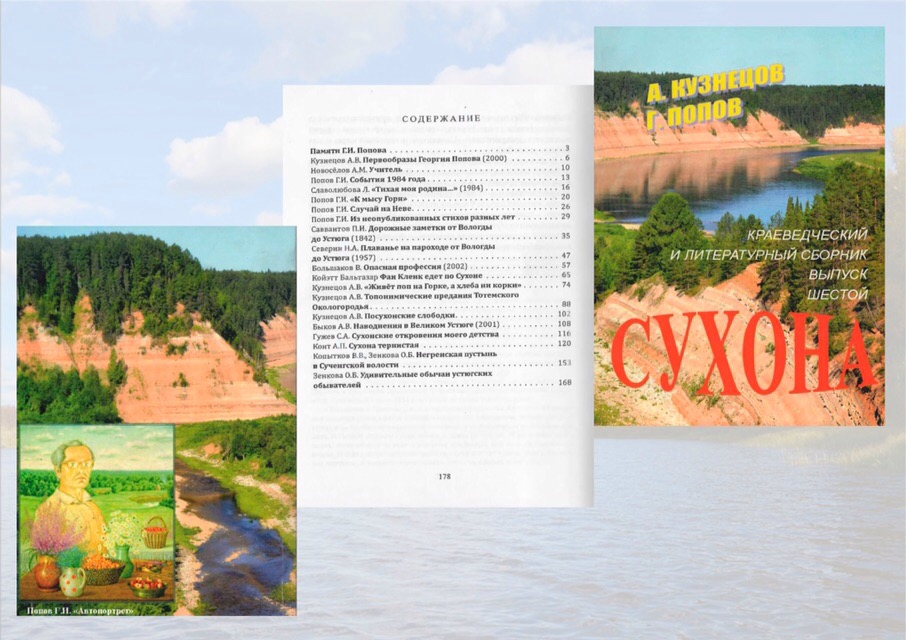

Любовь к малой родине отразилась не только в живописи – вместе с Александром Кузнецовым Георгий Попов был автором краеведческого альманаха «Сухона». «Я видел его еще мальчишкой – с 70-го по 80-й учился в школе в Фоминском, где жила мать Георгия Ивановича. Частенько видел его летом – мы, пацаны, в речке купались, а он писал этюды. Конечно, тогда никакого общения быть не могло – я школьник, а он в 70-е уже становился известным, выставки пошли – сначала в Тотьме, в 73-м уже в областной картинной галерее», – вспоминает Александр Кузнецов. В студенческие годы в Вологде он вел в «Вологодском комсомольце» ежемесячную страницу «60-я параллель» и однажды опубликовал там материал о селе Красном. Георгий Попов написал автору письмо: «Он сразу же предложил что-то вместе делать, стали встречаться, обсуждать возможные проекты. Споров у нас почти не было – в большинстве вопросов взгляды совпадали».

В какой-то момент появилась идея издавать краеведческий сборник и делать это, как раньше до революции, на паях, когда авторы складывались, выпускали издание, продавали, и если деньги возвращались, то вкладывались в следующий номер. «С 2013 года мы выпустили шесть альманахов «Сухона» – сначала хотели писать только вдвоем, и в первых двух сборниках так и было. Георгий Иванович писал очерки в основном биографического характера, интересные истории-воспоминания, я занимался краеведческими материалами, перепечатывали статьи из дореволюционных газет о Тотемском уезде с комментариями, что изменилось. Уже потом к нам подключились другие авторы». Сейчас готов к выпуску седьмой альманах, где будут опубликованы ранние стихи Георгия Попова. «Он же писал практически с детства, публиковаться начал еще в 60-е в районной газете «Ленинское знамя», в одно время с Рубцовым. Темы разные – есть и совершенно бытовые – про картошку, например», – улыбается Александр Васильевич. Стихи Георгий Попов писал часто – своим мелким бисерным остроугольным почерком. Сын говорит: иногда спустя годы сам не мог разобрать, что написано. С 1990-х на обороте его картин часто можно было встретить обширные подписи и поэтические строки.

Не особенно общительный Георгий Попов проводил лето на своем «необитаемом острове» – так в шутку его сын говорит о деревне Слобода. С конца 70-х Поповы ездили туда летом. Жена Георгия Ивановича Галина была учительницей, поэтому отпуск был большой. А сам дом сначала принадлежал ее матери. «Я здесь уже пятое поколение», – рассказывает Сергей. С будущей женой Георгий Попов познакомился в Фоминском – вместе они прожили 52 года. В начале сентября стараниями Сергея Попова в доме открылся народный музей, где можно увидеть мастерскую его отца – в том виде, в котором она и была при его жизни. «Дом большой, двухэтажный, и часть жилого помещения на втором этаже была занята под мастерскую. Именно здесь то, что принято называть «музей». А вообще весь дом – это музей, и музеем является все окружающее пространство: реки Сухона и Толшма, леса, луга. Музей – это место, где обитают музы, которые вдохновляют. Для отца это была малая родина». Посещение дома художника и Слободы входит в один из туристических маршрутов, разработанный Тотемским музейным объединением и АНО «Бирюзовый дом».

После смерти Георгия Попова осталась еще одна большая и глубоко личная часть его наследия – дневники. «Он вел их постоянно с 1960-х. Каждый день – от бытовых записей до философских размышлений, рассуждений об искусстве. Разумеется, есть очень личные вещи, и показать их мы не готовы. Даже чтобы напечатать выдержки, отразить какую-то одну тему, нужно всё прочитать», – рассказывает Сергей Попов. К наследию отца относится серьезно, потому что прекрасно помнит, как важна была живопись для Георгия Попова: «Он был абсолютно своенравным человеком, если в голову что-то вбил, то с пути не свернешь. Не принимал никаких ограничений – шел к живописи вопреки всему и через всё, и это было главное».

Идеальная вселенная Георгия Попова при всей ее сказочности не кажется далекой и недосягаемой. Среди его картин уютно и тепло, его герои оптимистичны, и эту радость жизни они черпают в самых обыкновенных деревенских хлопотах. И зрителю хочется хотя бы ненадолго спрятаться в одном из этих деревянных домиков, аккуратно занесенных снегом. «Я устроился разнорабочим в совхоз «Погореловский», всю зиму ездил с мужиками за сеном на дальние лесные покосы. Тогда-то и насмотрелся той сказочной красоты, когда под нежно-голубыми небесами искрятся, горят на солнце первозданной чистоты снега, а заснеженные леса застыли в неописуемой тишине зимней кружевной сказкой», – однажды описал Попов историю создания картины «За сеном». Увидеть поэзию в обыденном дано не каждому.

Трогательность работ этого удивительного самоучки вызывает глубокие эмоции. Не только у обычного зрителя, но и у искушенного. «Мне бесконечно нравилось его творчество, – говорит Ирина Балашова. – В вологодской квартире у него была крошечная комнатка под мастерскую, и вот он показывает свои картины, и у меня прямо слеза на глаза наворачивается: какое счастье видеть эту красоту! Я всегда ценила его умение отразить гармонию бытия – ту, которую Василий Иванович Белов в «Ладе» показал, – некий образ идеального крестьянского мира».